Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer und der befreundete Filmemacher Thomas Stuber gelten als Experten ostdeutscher Wirklichkeit im Kino. In ihrer dritten Zusammenarbeit erzählen sie wieder von den so genannten „einfachen Leuten“. Ein nüchterner und zugleich poetischer Film über die Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit, angesiedelt im nächtlichen Leipzig.

Melancholischer Nacht-Film

Die Tageszeit dieses melancholischen Films ist die Nacht. Christa reinigt Züge und spült ihren Frust danach in einer trostlosen Bahnhofskneipe mit Schnaps runter. Erik dreht als Security-Wachmann seine Runden und hofft, dass er auch diese Nacht wieder der feenhaften Ukrainerin Marika begegnet. Und Jens, der tagsüber einen Burgerimbiss betreibt, trifft sich bei Einbruch der Dunkelheit auf eine heimliche Zigarette mit Aischa, der Freundin seines muslimischen Nachbarn.

Kurzgeschichten von Clemens Meyer als Vorlage

Regisseur und Co-Drehbuchautor Thomas Stuber verbindet in „Die stillen Trabanten" drei Kurzgeschichten aus dem gleichnamigen Erzählband von Clemens Meyer. Sie spielen in Leipzig und liefern ein ostdeutsches Stimmungsbild. Es hat nichts mit den üblichen Erzählungen von Rechtspopulisten, Neonazis oder DDR-Nostalgikern zu tun, wohl aber mit dem Gefühl, abgehängt zu sein, keinen Platz in der Gesellschaft zu haben und im eigenen Leben nichts Sinnstiftendes zu erkennen.

Menschen an den Ränedern der Gesellschaft

Im Zentrum der Episoden stehen Menschen in den Randbereichen der Gesellschaft. Leute, die hart arbeiten, wenig verdienen und durch die Nachtschicht im Stadtbild unsichtbar bleiben. Obwohl Thomas Stuber die harten Arbeitsbedingungen ungeschönt zeigt, sind die „Stillen Trabanten" kein Sozialdrama. Im Zentrum steht weniger die prekäre ökonomische Situation der Figuren als vielmehr deren Seelenlage. Zwischen den wenigen Worten und vielen Zigaretten scheint eine große Sehnsucht auf nach Verbundenheit, Zugehörigkeit, Liebe.

Heimatlose im eigenen Land

Der Film ist bis in die kleinsten Rollen hochkarätig besetzt, unter anderem mit Martina Gedeck, Albrecht Schuch, Lilith Stangenberg, Peter Kurth und Charlie Hübner. Das Ensemble verleiht den Charakteren eine stille Würde und Tiefe. Sie alle spielen Heimatlose im eigenen Land: verletzlich, traurig, sehnsüchtig. Die kurzen Momente der Nähe und des Glücks, die sie miteinander erleben, geben der unbehausten Welt der Bahnhöfe, Plattenbauten oder ehemaligen Kasernen einen Hauch von Poesie.

Wie Thomas Stuber das in Szene setzt: atmosphärisch dicht, nüchtern und zart zugleich, das macht seine Filme so besonders. „Die im Dunkeln sieht man nicht", heißt es bei Bertolt Brecht. In diesem Film sieht man sie. Thomas Stuber gibt ihnen einen ergreifenden Moment im Licht, bevor sie wieder im Dunkel der Nacht verschwinden.

Trailer „Die stillen Trabanten“, ab 1.12. im Kino:

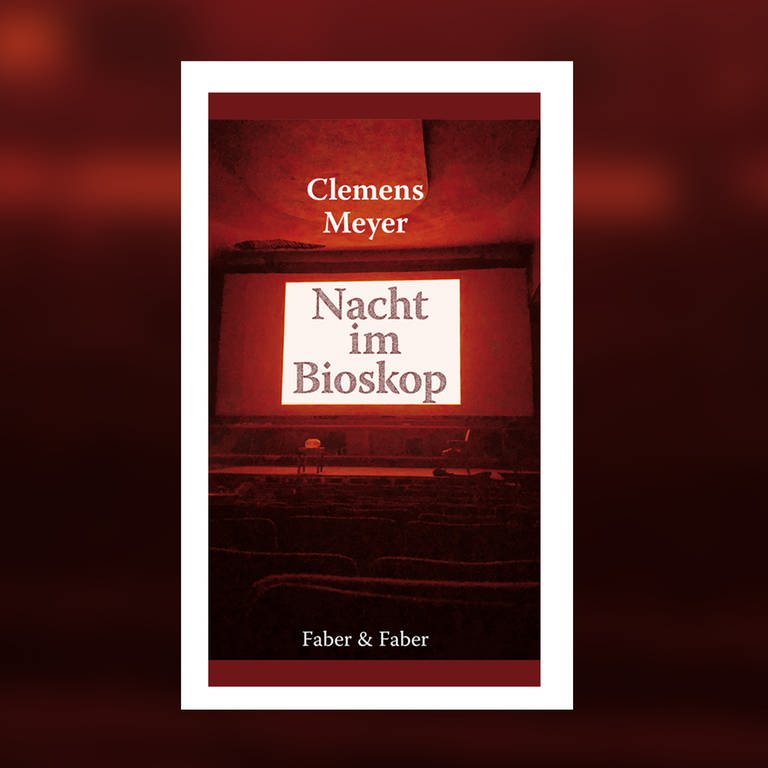

Buchkritik Clemens Meyer - Nacht im Bioskop

Ein mysteriöser Mann im Wolfsfellmantel kommt im Januar 1942 in die serbische Stadt Novi Sad. Dort lernt er ein Dienstmädchen kennen, mit der er einen Abend im Kino verbringt, während draußen in eisiger Kälte die Vorbereitungen zu einem Massaker an Juden und der einheimischen Bevölkerung im Gange sind. Die Flucht der beiden ist ein Hoffnungsschimmer in dieser düsteren Nacht. Rezension von Martin Grzimek. Faber & Faber Verlag ISBN 978-3-86730-184-8 96 Seiten 18 Euro