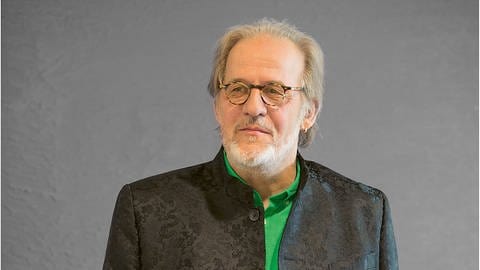

„Ich will mich nicht festlegen lassen“, sagt der Bildhauer Camill Leberer. Die Werkschau „Camill Leberer – aus dem Echo Raum“ im Museum Ritter in Waldenbuch zeigt mit Skulpturen, Bildern und Installationen die vielfältige Arbeit des Stuttgarter Künstlers.

Alle Werke eint: „die Dialoghaftigkeit ist ein Grundtenor meiner Arbeit“.

Der Betrachter ist integraler Bestandteil seiner Kunst, die immer wieder neu einlädt, sich zu ihr in Bezug zu setzen. Räumlich und geistig. Natürlich spielt auch die Hommage an das Quadrat in der Kunst eine Rolle, das für das Museum Ritter in Anlehnung an die Form der Ritter-Schokolade charakteristisch ist.

Mehr Ausstellungen im Südwesten

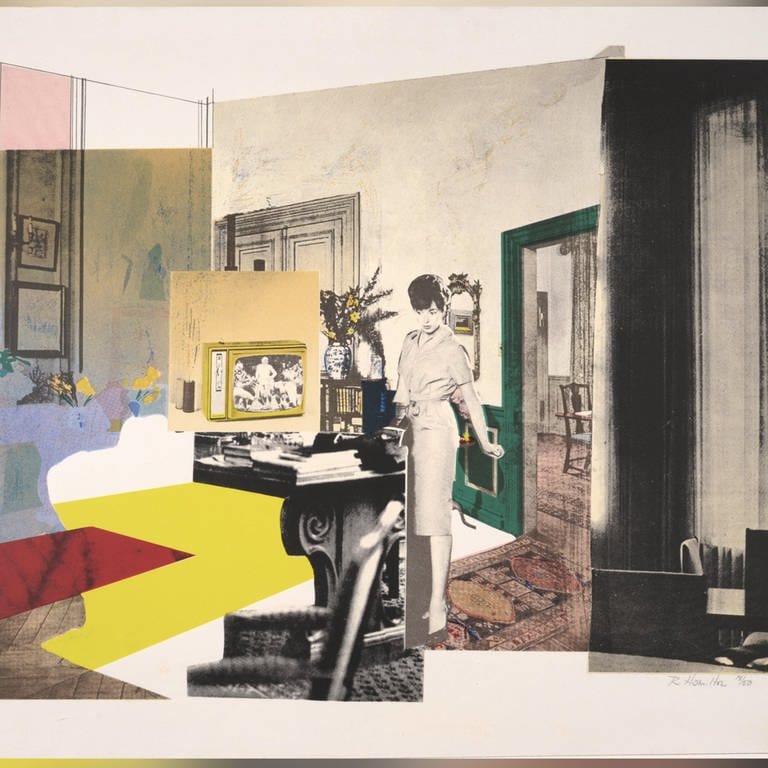

Ausstellung Pop-Collagen von Andy Warhol bis Sigmar Polke in Ludwigshafen

Das Wilhelm-Hack-Museum zeigt mit Werken von Andy Warhol, Sigmar Polke oder Daniel Spoerriden Einfluss der Collage auf die Kunst des 20. Jahrhunderts.

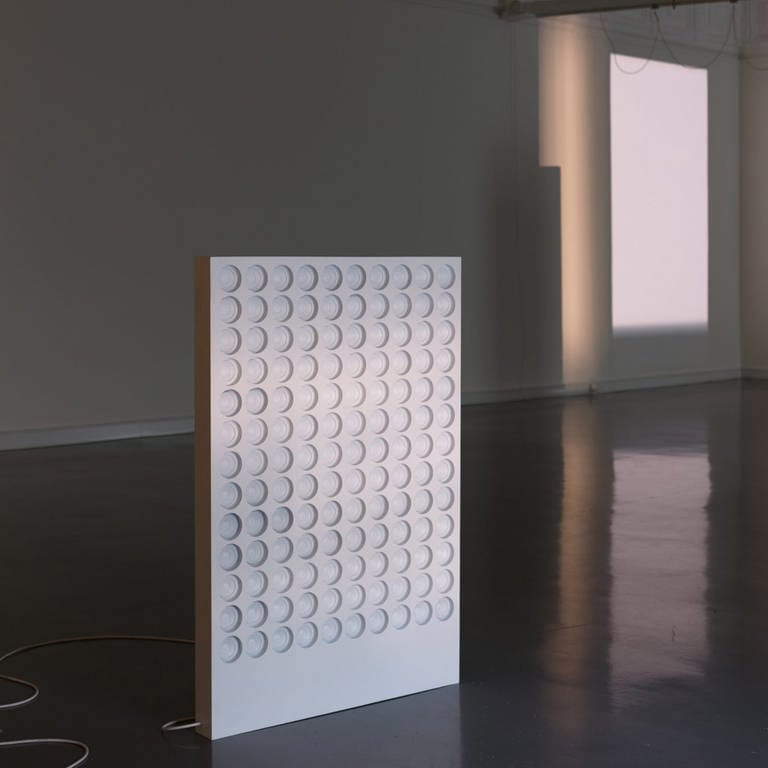

Ausstellung Klanginstallation „Space Synthesis" will Besuchern die Sinne rauben

Wer sich bei Museumsbesuchen ganz auf seine Augen verlässt, wird es hier schwer haben: Mit „Space Synthesis" startet in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden eine Klanginstallation, bei der das Hören ganz im Vordergrund steht. Komponist hat sein Werk auf die Räumlichkeiten maßgeschneidert und es vor Ort erschaffen:

„Wir schicken den Klangstrahl erst einmal aus der großen Halle über drei Räume in das hintere des Museums", so Werner, „dort bricht und verteilt sich der Klang. Dann gibt es in der hinteren Ecke nochmal einen Lautsprecher, einen der selbst konstruierten Lautsprecher, die das Ganze nochmal zurück, den Strahl also zurücksenden in die große Halle. Das heißt es entsteht so eine Art Fluss, so eine Art Strudel.“

Zu erleben ist „Space Synthesis" noch bis zum 2. Juli.

Geschichte der weiblichen Kriminalität Baden-Badener Ausstellung zeigt „Criminal woman“ – Straftäterinnen passten nicht ins Frauenbild

Eine ungewöhnliche Ausstellung im Baden-Badener Kunsthaus LA 8 beschäftigt sich mit Frauen als Straftäterin. Manche wurden berühmt - wie etwa Charlotte Corday. Doch sind Mörderinnen die absolute Ausnahme. Viele Delikte werden Frauen von der Gesellschaft "zugeschrieben" - etwa Prostitution oder Diebstahl, auch mitunter politische Straftaten. Diese Sichtweise beruht häufig auf Vorstellungen des 19.Jahrhunderts, die sich zäh halten.

Frauen, die eine Straftat begingen, wurden in Geschichte und Kunstgeschichte oft zum Spektakel gemacht. "Weil das nicht mit der Vorstellung von einer Mutter, einer liebenden Frau zusammengebracht werden konnte", sagt Co-Kuratorin Jadwiga Kamola im Gespräch mit SWR2. Die Wirklichkeit sei aber ganz anders gewesen als die Klischees, die in Fernseh-Serien unterbreitet werden. Statistisch gesehen liege der Frauenanteil bei Mord-Vorwürfen bei unter einem Prozent. "Das war ein sehr seltenes Delikt", sagt Kamola.

Den Macherinnen der Baden-Badener Ausstellung ging es in ihrem Konzept um die Frage, wie Frauen kriminalisiert wurden - und für welche Taten. Das Ergebnis: "Das waren in erster Linie Prostituierte; das waren Frauen, die als asozial thematisiert wurden; das waren politische Widerstandskämpferin; das waren Frauen, die abtrieben". Mörderinnen wie die biblische Judith, die Holofernes köpft, oder Charlotte Corday, die während der Französischen Revolution Jean-Paul Marat ersticht, sind die Ausnahme.

Bestraft wurden Frauen oft anders als Männer. Es gab so genannte "Zuchthäuser" für Männer und für Frauen. Und in der NS-Zeit auch gesonderte Frauen-KZ, zum Beispiel Ravensbrück. Allerdings endeten die Unterschiede, wenn eine Verurteilung wegen Mordes erfolgte. "Entweder mit der Guillotine, der Richt-Axt mit dem Schwert", so Kamola über das dann fällige Todesurteil.

Die Objekte, die im LA 8 gezeigt werden, sind teilweise kunstgeschichtlicher Natur - Bilder, Gemälde oder Grafiken. Andere sind Zeugnisse von bestraften Frauen. Kamola berichtet: "Wir zeigen total berührende Objekte aus Ravensbrück, kleine Arbeiten von Frauen, die kriminalisiert wurden - beispielsweise kleine Broschen oder Miniatur-Pantoffeln."

Die Ausstellung zeigt, dass der Kriminalisierung von Frauen häufig Vorurteile aus dem 19.Jahrhundert zugrunde liegen - am häufigsten bei Sinti*zze und Rom*nja, die pauschal des Diebstahls verdächtigt wurden - und werden. "Wir möchten darauf hinweisen, dass Frauen noch heute kriminalisiert werden", bilanziert Kamola.

Jadwiga Kamola ist Kunst- und Ideenhistorikerin. Sie beschäftigt sich als freie Kuratorin mit den Schnittstellen von Kunst und Medizin sowie den Berührungspunkten von Kunst und Politik.