Vor 60 Jahren begann in Frankfurt der Auschwitz-Prozess – ein Meilenstein in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Deutschland. Die Autorin Annette Hess – bekannt durch Produktionen wie „Kudamm '56“ und „Weissensee“ – erweckt diese Zeit in der Disney+-Serie „Deutsches Haus“ zum Leben. Die Geschichte folgt der jungen Prozess-Dolmetscherin Eva Bruhns. Sie ist im Prozess zum ersten Mal mit den NS-Gräueln konfrontiert und entdeckt auch, dass ihre eigene Familie nicht immer ehrlich mit ihr war.

„Deutsches Haus“ ist mehr als nur eine Serie; sie ist eine wichtige Erinnerung an die Vergangenheit und ein dringender Appell, sich der Verantwortung zu stellen. Ein absolutes Muss für diejenigen, die denken, die Geschichte sei längst vorbei.

Deutschland in den 1960ern – geprägt von Konsum und Geselligkeit

Eine Szene, wie es sie in vielen bunten Filmen aus den frühen 60er-Jahren gibt: Da wartet eine junge Frau im Kleid auf ihren Zukünftigen. Es schneit. Der mit dem Sportwagen kurz darauf um die Ecke biegt, ist Jürgen, der Millionenerbe des Versandhauses Schoormann. Eva Bruhns ist Europa-Sekretärin und Polnisch-Dolmetscherin, ihre Eltern betreiben die Gaststätte „Deutsches Haus“. Unverkennbar: Die Zeichen in Deutschland stehen Anfang der 1960er-Jahre auf Konsum und Geselligkeit.

Im Fokus der Serie steht das Erinnern

Und dann wird Eva spontan als Übersetzerin für den Auschwitz-Prozess angefragt. Ein Ort, von dem sie bis dahin noch nie gehört hatte.

Im Prozess bleiben historische Figuren wie Generalstaatsanwalt Fritz Bauer eher im Hintergrund. Die Serie leitet die Aufmerksamkeit auf das genaue Erinnern, auch weil es so schwierig ist, einzelnen Personen direkte Tatbeteiligungen nachzuweisen.

Die Zeugenaussagen gehen auch heute noch an die Nieren

Die auch für die Serie verantwortliche Autorin Annette Hess stellt wie schon in ihrem Roman, dem furchtbaren Massenmord die bürgerliche Fassade und moralische Kälte einzelner Täter entgegen wie Robert Mulka oder Wilhelm Boger. Und das wirkt im Fernsehen vielleicht noch mal drastischer als im Buch, weil einem vor Augen geführt wird, wie wenig Verantwortungsgefühl die Nachkriegsgesellschaft der Bundesrepublik bis dahin entwickelt hatte, und wie nah das an manchen Positionen von heute wieder ist.

Dolmetscherin Eva Bruhns will die Lügen der Familie nicht aktzeptieren

Zudem inszenieren die Regisseurinnen Isa Prahl und Randa Chahoud vieles zwar zurückgenommen, aber intensiv und nie lapidar und rücken das Geschehen so nah an uns heran. Die Arbeit und vor allem die Begegnung mit Auschwitz-Überlebenden, polnischen Jüdinnen und Juden lässt Eva vieles hinterfragen, was bis dahin ihr Leben bestimmt hat. Wie viele Familien der damaligen Zeit will auch ihre lieber mit Lügen leben als sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Was Eva nicht akzeptiert.

Die Serie nimmt sich viel Zeit – auch mit einer vollen Schweigeminute

Zu den vielen Besonderheiten dieser Serie gehört, dass sie sich Zeit nimmt. Zum Beispiel lässt sie die Anklagepunkte gegen jeden einzelnen Täter verlesen. Später, bei einem Ortstermin vor der sogenannten „Schwarzen Wand“ im Stammlager Auschwitz hält sie sogar inne für eine volle Schweigeminute. Zeit, die jedem Dramaturgen oder jeder Fernsehredakteurin normalerweise das Herz in die Hose rutschen lassen würde, die aber die Atmosphäre und die Haltung dieser Serie verdichtet, ihren Respekt deutlich macht, wirklich Raum lässt für das Unbeschreibliche.

Unbedingte Empfehlung für Relativierer und „Schluss-Strichler“

Dass demgegenüber manche Figuren oder Szenen sehr knapp abgehandelt werden, fällt dann nicht mehr so ins Gewicht. Der Umgang mit Musik zwischen zeitgenössischen Klängen und jiddischem Chanson ist sehr berührend, das Schauspielensemble mit Henry Hübchen, Anke Engelke oder Hans Jochen Wagner beeindruckend.

Und vor allem die junge Katharina Stark verkörpert die Eva mit ungläubigen Blicken, die aber niemals ins Naiv-Empörte abgleiten, sondern auch ein Gefühl für das tiefe Leid vermitteln. Gepaart mit Scham, aber auch dem Mut und der Kraft, sich der Verantwortung stellen zu wollen – das macht „Deutsches Haus“ zu einer sehr wichtigen Serie. Und zu einer unbedingten Empfehlung für Schluss-Strichler, Relativierer und die, die glauben, das sei doch alles Schnee von gestern.

Trailer zur Serie „Deutsches Haus“ - ab 15. November auf Disney+

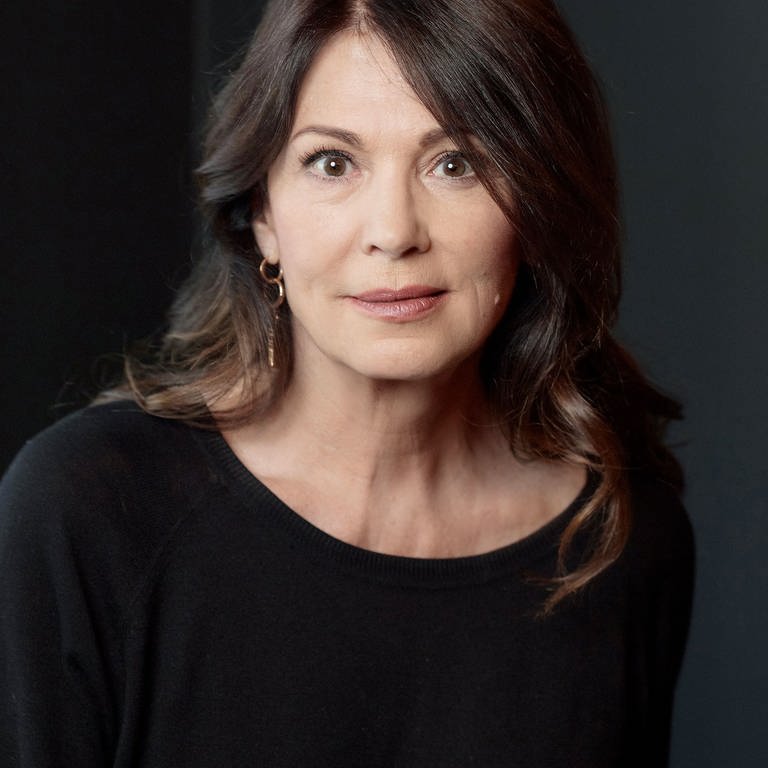

Eine Schauspielerin zeigt Haltung Iris Berben und ihr langer Kampf gegen den Antisemitismus

Seit Jahrzehnten engagiert sich Iris Berben in verschiedenen Vereinen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus und setzt sich entschieden für das Existenzrecht Israels ein.

Gespräch Brechen mit dem Schweigen: Deutsche Filmbranche gemeinsam gegen Antisemitismus

50 deutsche Filmschaffende rufen auf der Onlineseite des Münchner Vereins "artechock" zur Solidarität mit Israel und Juden weltweit auf. "Unser Aufruf bezieht ganz klar Position, ohne Wenn und Aber", sagt Rüdiger Suchsland, Filmkritiker und einer der Initiatoren dieses Aufrufs.

Mehr Serienkritiken

Serie Dramedy-Serie „Tod den Lebenden“: Alle haben Klimawandel

Wie wird aus einer polyamourösen WG eine aktivistische Terrorzelle? Wer würde sich für den Klimaprotest selbst anzünden und hängt das Überleben möglicherweise an einem Babyhund? Die neue Serie von Regisseur Tom Lass wirft Fragen auf, die sie nicht direkt beantworten kann. Aber sie sucht nach kreativen Lösungen zwischen absurdem Witz und Lebensphilosophie.

Horror-Genre „Elevated Horror“ ZDF-Mystery-Serie „Was wir fürchten“ – Mit Horror Gesellschaftsthemen erzählen

Das Horror-Genre gibt die Möglichkeit, wichtige Themen einem breiten Publikum zu vermitteln, sagt Daniel Rübesam, Regisseur der ZDF-Mystery-Serie „Was wir fürchten“. In der fiktiven Kleinstadt Großstetten im Schwarzwald verstricken sich die Geschichten von Jugendlichen, die eigentlich „nur ihre Identitäten und ihren Platz in der Welt suchen“, erklärt der Regisseur.

Serie „Alles Licht, das wir nicht sehen“: Netflix-Serie mit Staraufgebot und viel Kitsch

Die Geschichte von einem blinden Mädchen, das im Zweiten Weltkrieg im Radio mit verschlüsselten Botschaften die Resistance unterstützt, hat dem Autor Anthony Doerr den Pulitzerpreis eingebracht. Netflix hat den Roman als Serie mit großem Staraufgebot und einer vollkommen unerfahrenen blinden Darstellerin in der Hauptrolle verfilmt.