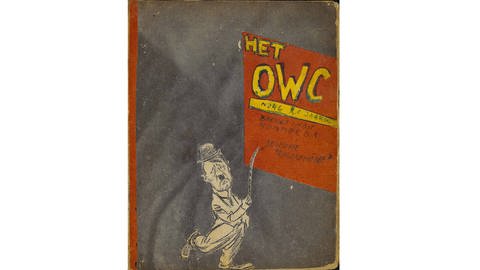

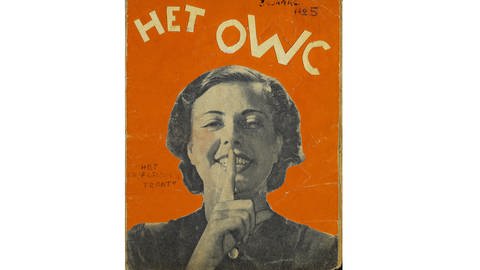

Das Jüdische Museum in Berlin zeigt aktuell mit „Mein Dichten ist wie Dynamit“ eine außergewöhnliche Ausstellung. Zu sehen sind 95 Satiremagazine, verfasst vom bislang unbekannten deutsch-jüdischen Autor Curt Bloch im Versteck in den Niederlanden. Eine Spurensuche in Freiburg, wo er wenige Jahre, bevor er sich verstecken musste, Jura studierte.

Ein jüdischer Jurastudent am Vorabend der Machtergreifung Hitlers

Uniarchiv Freiburg, nahe dem Platz der Alten Synagoge. Archivar Mathias Kunz hat das dicke, alte Matrikelbuch mit den spröden Seiten bereits aufgeschlagen. Da ist er … Kurt Bloch – Matthias Kunz zeigt auf den Namen und liest vor: „Da steht die Religion: isr., also jüdisch“ und „Da, was er studiert: Jur., also Jura.“

Vor fast hundert Jahren hat Curt Bloch hier seine Unterschrift hinterlassen, noch als „Kurt“ in der deutschen Schreibweise. Damals, im Sommersemester 1928, war er ein aufstrebender Jurastudent mit dem Traum, einmal Richter zu werden. Die Nationalsozialisten waren zu dem Zeitpunkt eine Randerscheinung, klägliche 2,6 Prozent hatten sie bei den Reichstagswahlen im Mai geholt. Nur fünf Jahre später wird Hitler die Macht ergreifen und damit Curt Blochs Traum von der juristischen Karriere zerstören.

Die Nazis werden ihn mit dem so genannten „Arierparagraphen“ aus dem Staatsdienst entfernen. Er wird ins niederländische Exil fliehen und in seinem Versteck in Enschede 95 Satiremagazine verfassen, ein Akt des Widerstands.

Ein Besuch in Kurt Blochs Studentenresidenz

Doch bleiben wir noch im Freiburg der Weimarer Republik. Archivar Kunz gibt mir die Meldeadresse Blochs mit: Johann-von-Weerth-Straße 16, das ist um die Ecke. Nur eine kurze Radtour entfernt im Nobelviertel Wiehre.

Ich stehe vor dem Haus: vier Stockwerke, auf dem Dach das typische verspielte Türmchen der damaligen Gründerzeit, erbaut um 1900. Auf dem Hof ist mir zufällig Kai begegnet. Curt Blochs alte Studentenresidenz entpuppt sich als Kais Elternhaus: „Ich bin hier groß geworden. Ich leb hier seit 29 Jahren.“

Sein Opa hatte damals hier seine Metzgerei, im Erdgeschoss. Und tatsächlich, da ist noch die Treppe auf dem Eck, die wahrscheinlich zum Ladengeschäft hochführte. Rein rechnerisch kann Kais Großvater seine Metzgerei erst nach dem Krieg betrieben haben. Da war Curt Bloch bereits ausgewandert in die USA – und damit beschäftigt, sich ein neues Leben aufzubauen. Aus "Kurt" wird "Curt".

Ein "Wortterrorist"

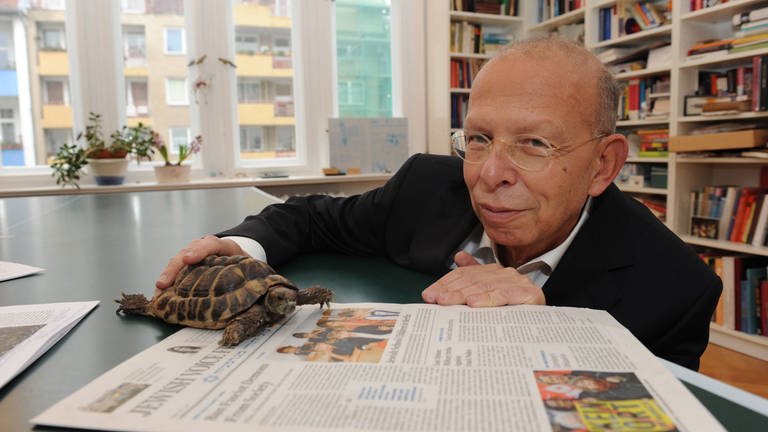

Er habe in den USA nicht als Anwalt arbeiten können. Als sie dort ankamen, arbeitete er als Hausmeister und später als Antiquitätenhändler. Das berichtet Simone Bloch, Kurts Tochter. Sie spricht mit mir per Video-Konferenz. In der Hand hält sie ihren Morgenkaffee, es beginnt gerade zu dämmern in den Catskill Mountains nahe New York City. Sie ist 65 Jahre alt und Psychoanalytikerin. Ob ihre Berufswahl mit dem Schicksal ihrer Eltern zu tun hatte?

Simone Bloch verneint ironisch. Das Trauma wurde bei vielen Nachkommen europäischer Juden von Generation zu Generation weitergegeben. Simones Mutter Ruth, heute 98, hatte Auschwitz überlebt. Sie und Kurt sprachen mit ihren Kindern wenig über das Grauen und doch war es gegenwärtig.

Ein „Lichtblick“ stand jahrzehntelang im Regal der Blochs: Die Satirehefte des Vaters ein trotziges Aufbegehren: "Ich denke, er begriff sich selbst als Wortterrorist", meint Simone Bloch. Die Bomben der Wahrheit, die er den Nazis zuwarf, hätten ihre Organisation ganz schön durcheinanderbringen können, lacht sie.

Ein Platz in der Geschichte

Der Familie ist klar: Curt Blochs Werk ist für die Deutschen bestimmt und genau dort soll nun, 80 Jahre später, der Vorhang des „Onderwater Cabarets“ aufgerissen werden. Als Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin. Für Simone Bloch ein emotionaler Moment: „Ich wusste, diese Hefte haben einen Platz in der Geschichte – und Geschichte gehört nicht exklusiv auf unser Regal!“

95 Ausgaben, geschrieben im Dachgeschoss eines Hauses im niederländischen Enschede, bei einem christlichen Ehepaar, das sich dem Widerstand angeschlossen hatte. Die Hefte im Postkartenformat kursierten vermutlich unter rund 30 anderen Widerständlern.

95 Ausgaben des Satiremagazins aufwändig restauriert

In der Berliner Ausstellung sind alle 95 Ausgaben zu besichtigen, aufwändig restauriert. 483 Gedichte, teils auf Niederländisch, teils auf Deutsch verfasst, dazu Zeitzeugen-Interviews.

Ein Herzstück: Die Schauspielerin Marina Frenk lässt ausgewählte Gedichte an Audiostationen und per Videoprojektion lebendig werden. Sie singt eigene Vertonungen und begleitet sich dabei am Klavier. Der Terror der Deutschen, dem Bloch in vielen der Gedichte mit Spott und Kreativität begegnet, wird greifbar. Ein Text sticht heraus:

Wenn man Euch Eure alten Fehler - nun wiederum vergessen lässt - dann führt Euch ein neuer Puppenspieler - zu einem neuen Schlachtefest.

Es sei ziemlich verrückt, das heute als Amerikanerin im Jahr der Präsidentschaftswahl zu lesen, meint Simone Bloch: „Es ist, als wäre man auf Drogen.”

Gedenken an den Holocaust

Lyrik | Zum 50. Todestag von Paul Celan Paul Celan und die "grauere Sprache"

„Die Todesfuge“ ist Paul Celans (23. November 1920 - 20. April 1970) bekanntestes Gedicht. Später suchte er nach einer faktischeren Sprache. Neue Wörter für seine Lyrik fand er zum Beispiel in der Gletscherkunde. Von Helmut Böttiger.

Jüdische Geschichte

Die Juden – Geschichte eines Volkes

Die Reihe ist eine faszinierende Expedition in die mehr als 3000-jährige Geschichte des jüdischen Volkes. Eine Geschichte voller Glanz und Elend, Hoffnung und Verzweiflung.

Welterbe Alte jüdische Zentren am Rhein – Die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz

SchUM leitet sich ab aus den hebräischen Namen von Speyer, Worms und Mainz: Dort entstand im Mittelalter der Verbund jüdischer Gemeinden, der Kultur, Religion und Geistesleben des europäischen Judentums entscheidend geprägt hat.