Marode Schulgebäude, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, mangelnde digitale Ausstattung und Überforderung in sozialen Brennpunkten: Dass es in Deutschland schlecht um Schule und Bildung steht, ist mittlerweile ein Allgemeinplatz.

Bildungsstudien bestätigen Missstände

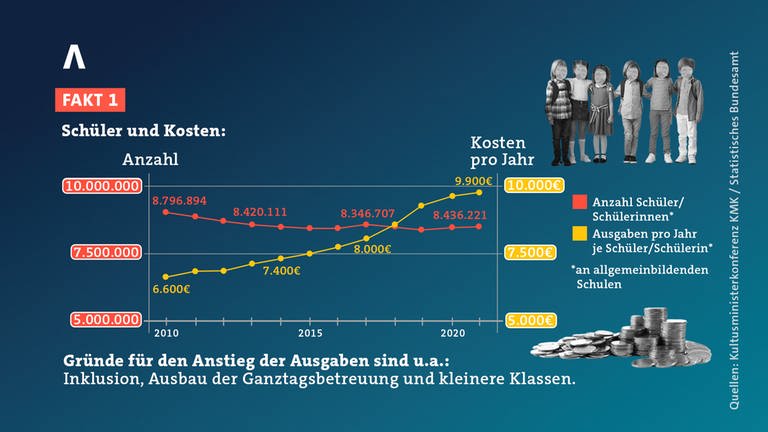

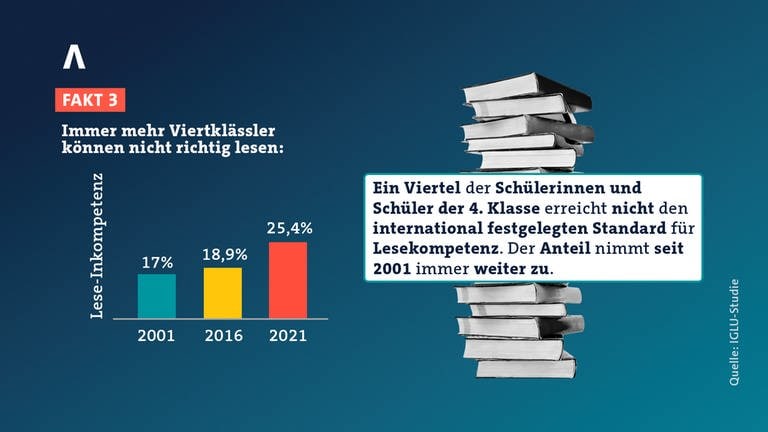

Und dieser scheint von jeder neuen Erhebung bestätigt zu werden: Der Bildungstrend 2021 des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), das an der Berliner Humboldt-Universität angesiedelt ist, nimmt kein Blatt vor den Mund: Demnach erreicht knapp ein Drittel der Kinder in der vierten Klasse nicht die Mindestanforderungen in Rechtschreibung, mehr als zwanzig Prozent verfehlen diese in Mathematik und gut 19 Prozent können nicht richtig lesen.

Genauso schlecht sind die Ergebnisse der aktuellen IGLU-Studie (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung), die im internationalen Vergleich die Lesefähigkeit von Viertklässlern misst. Mittlerweile erreichen demnach ein Viertel der Schülerinnen und Schüler in Deutschland beim Lesen nicht den definierten Standard, der notwendig wäre, um den Übergang vom "Lesenlernen" zum "Lesen, um zu lernen" zu schaffen. Zudem müssen Kinder aus Arbeiterfamilien noch immer deutlich bessere Leistungen erbringen, um eine Gymnasialempfehlung zu erhalten.

Neue Lösungen für alte Probleme

Viele der Probleme sind wie gesagt altbekannt, aber sie werden nach Meinung vieler Expertinnen und Experten bislang nicht systematisch angegangen. Der Soziologe und Migrationsforscher Aladin El-Mafaalani, der sich mit Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft befasst, kritisiert:

"Wenn wir nicht ganz schnell etwas ändern, werden wir unseren Lebensstandard nicht halten können."

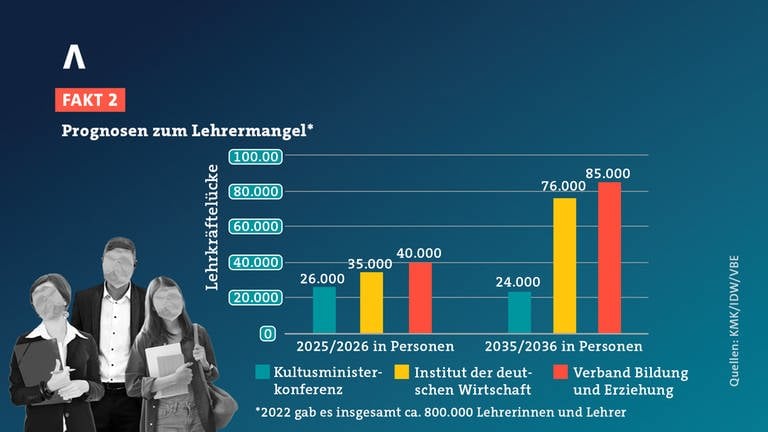

"Die Misere unseres Bildungssystems ist das größte innenpolitische Problem, das Deutschland hat. Wenn wir nicht ganz schnell etwas ändern, werden wir unseren Lebensstandard nicht halten können. Schon heute fehlen Hunderttausende qualifizierte Arbeitskräfte. Setzt sich der aktuelle Trend fort, weil wir unsere Kinder und Jugendlichen nicht vernünftig ausbilden, werden wir große Schwierigkeiten haben, wichtige Bereiche unseres täglichen Lebens am Laufen zu halten: Kranken- und Pflegeheime, Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Handwerksbetriebe und Industrie. Das ist ein Problem, das uns alle angeht."

Gewerkschaft stellt Umfrage vor GEW sieht "deutlichen Lehrermangel" in RLP und will Masterplan

Der Fachkräftemangel macht sich auch in den Schulen bemerkbar. Zugleich sind in RLP viele Lehrkräfte nach Einschätzung der GEW überlastet und fallen länger krank aus.

"Bildung 3.0 - Modernes Lernen zwischen Krise und KI"

Im Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss geht es am 28. Juni daher um die Frage, was zu tun ist: "Bildung 3.0 - Modernes Lernen zwischen Krise und KI" lautet der Titel der Gesprächsrunde mit Moderator Michel Friedman. Gäste sind der Bildungs-Blogger und Lehrer Bob Blume, Host des SWR3-Podcasts "Die Schule brennt", Kai Maaz, geschäftsführender Direktor des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, sowie die Juso-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal.

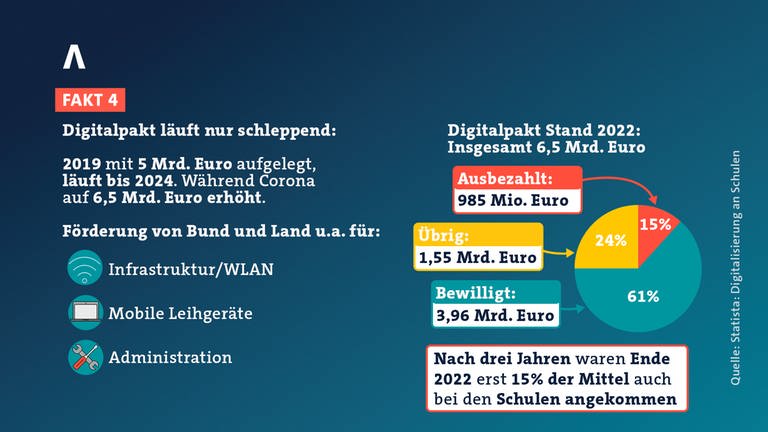

Blume stört "am meisten, dass Schule ein Ort ist, der von Voraussetzungen lebt, die nicht alle haben. Und in Bezug auf die so genannte Digitalisierung stört es mich, dass der digitale Wandel viele überfordert. Viele Lehrkräfte leiden darunter, dass sie nicht unterstützt werden, und zwar so sehr, dass sie sich irgendwann verweigern."

Für die mangelnde Unterstützung mitverantwortlich ist die Politik: Auch die Lehrerin und Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal ist von der schleppenden Entwicklung genervt: "Alle demokratischen Parteien haben bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder in ihrem Programm stehen. Aber was heißt das, wenn man nicht auch bereit ist, Geld ins Bildungssystem rein zu stecken?", fragt die Politikerin.

Fakten zur Bildung

Muss der Bund mehr Einfluss nehmen können?

Doch da Bildung in Deutschland Ländersache ist, gibt es zwischen den Bundesländern und dem Bund ein ständiges Gerangel um Gelder, Kompetenzen und für alle verbindliche Lernziele. Die Kultusministerkonferenz als zentrales Gremium gab dabei nicht nur während Corona häufig ein eher unglückliches Bild ab. Auch damit muss Schluss sein, wenn es nach Rosenthal geht: "Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern mehr Einfluss auf den Bildungsbereich nehmen können. Die Bildungschancen eines Kindes dürfen nicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Deswegen muss auch der Bund mehr Kompetenzen in der Bildungspolitik erhalten."

"Die IGLU-Studie müsste in der Gesellschaft zu einem viel größeren Aufschrei führen."

Für Kai Maaz, der als Professor an der Universität Frankfurt am Main und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation forscht und lehrt, geht es vor allem darum, das Bewusstsein für den Bildungsnotstand in Politik und Gesellschaft zu schärfen: "Die schlechten Ergebnisse beim Bildungstrend für die Grundschule oder der gerade erschienenen IGLU-Studie müssten in der Gesellschaft zu einem viel größeren Aufschrei führen", so Maaz. In einem Interview mit dem Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung kritisierte er außerdem, wie sehr die Bildungsverläufe nach wie vor von der sozialen Herkunft abhingen.

Maaz hat konkrete Vorstellungen, wie Missstände zu beheben sein könnten: "Drei Bedingungen müssen erfüllt werden", so Maaz. "Erstens: Wenn wir nicht in die frühe Bildung investieren, werden wir das Problem nicht nachhaltig lösen. Zweitens: Es braucht konsequentes Diagnostizieren von Lernrückständen und eine darauf aufbauende Förderung. Und drittens: Wir müssen außerschulische Bildungspartner miteinbeziehen und stärker mit ihnen zusammenarbeiten. Ansonsten wird es die Schule alleine nicht schaffen."

Künstliche Intelligenz als Problem und Hoffnung

Zu allen bestehenden Problemen, die dringend gelöst werden müssen, kommt nun noch die Herausforderung der fortschreitenden Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) wie zum Beispiel ChatGPT hinzu. Für Bob Blume ergeben sich daraus sowohl Risiken als auch Chancen:

"Die KI bietet neue Formen, um sich mit Lerngegenständen auseinander zu setzen. Zum Beispiel kann ich durch die KI Gespräche mit historischen Personen führen."

"ChatGPT ist nicht nur ein Werkzeug, es wird für eine fundamentale Änderung schulischen Lernens sorgen – und zwar, egal, ob wir es nutzen oder ignorieren. Denn auch wenn wir es ignorieren, verändert sich der Unterricht trotzdem, aber von außen, denn man kann ja keinem verbieten, ChatGPT außerhalb der Schule zu nutzen. Das wäre die schlechte Möglichkeit der Revolution, denn dann würde es genutzt, um zu täuschen", glaubt Blume, "aber die KI bietet neue Formen, um sich mit Lerngegenständen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel kann ich durch die KI Gespräche mit historischen Personen führen."

Moderator Demokratie-Forum Hambacher Schloss Michel Friedman

Kritisch, kontrovers, leidenschaftlich – so moderiert der Publizist Michel Friedman das Demokratie-Forum Hambacher Schloss.