Ein Scharfschütze – irgendwo in einem südlichen Land. Er eliminiert, wen auch immer er will. „Der perfekte Schuss“ ist der erst jetzt ins Deutsche übersetzte Debütroman von Mathias Énard, der 2015 für seinen Roman „Kompass“ den Prix Goncourt und 2017 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhielt. „Der perfekte Schuss“ ist drängend aktuelle Literatur über die Verrohung in Kriegszeiten.

Wenn eine Trigger-Warnung für sensible Leser je am Platz gewesen wäre, dann hier, zu Beginn des Romans „Der perfekte Schuss“. Nicht nur die detailliert geschilderten Grausamkeiten des Krieges sind abscheulich, der Ich-Erzähler selbst ist zum Fürchten.

„Von meinem Dach aus übersehe ich die Bürgersteige, spähe die Fenster aus, schaue den Leuten beim Leben zu. Mit einem Druck auf den Abzug bin ich bei ihnen.“

Er hat’s drauf, dieser junge Mann. Er ist der beste Scharfschütze seiner Truppe. Oben auf dem höchsten Gebäude jener Stadtregion, die von der eigenen Seite gehalten wird, wartet er auf den Moment für den perfekten Schuss. Sein Verhältnis zum Töten ist sportlich und ästhetisch.

„Der frühe Morgen ist die beste Zeit. Das Licht ist perfekt, es blendet kaum, nichts spiegelt. (…) Im Morgengrauen hatte ich einige meiner besten Abschüsse. Die Frau zum Beispiel, die sich in ihrem schönen Kleid, den Korb in der Hand, zu freuen schien, aus dem Haus zu gehen. Ich habe sie im Nacken getroffen.“

Ein Kopfschuss gilt als „hochwertiger Treffer“, im Gegensatz zu einem Bauchschuss, nach dem sich das ferne Opfer „windet wie ein Wurm“. Zur Deformation professionelle eines Scharfschützen gehört es, dass er an die von ihm ausgelöschten Existenzen keinen Gedanken verschwendet.

Diese Deformation bestimmt auch seinen Ton als Ich-Erzähler. Indem Mathias Énard mit einer amoralischen Täter-Perspektive arbeitet, zwingt er die Leser in eine ungemütliche Komplizenschaft und erhöht die Intensität des Romans.

Aber was ist das überhaupt für ein Krieg? Der Schauplatz wird sehr atmosphärisch gezeichnet: eine Landschaft vermutlich am Mittelmeer, wo der Himmel blau ist, wo es nach Kräutern duftet und die Hitze schon am Vormittag schwer erträglich wird. Aber nie wird gesagt, wer in diesem Bürgerkrieg gegen wen kämpft. Die Unbestimmtheit verstärkt den Eindruck der Präsenz und Unausweichlichkeit des Krieges – er lässt sich nicht historisch oder geographisch einhegen und wegschieben bei der Lektüre.

Der Ich-Erzähler tötet nicht nur aus Distanz. Er wird auch in Nahkämpfe mit dem Messer verwickelt, nimmt teil an Folterungen von Gegnern – schwer erträgliche Szenen. Zwischenzeitlich wird er abkommandiert zu den Gefechten auf den Dörfern, wo Massaker an Zivilisten stattfinden. Dort wiederum wird er beinahe zum Sympathieträger. Er schreitet ein, als sein Freund Zak, der im Krieg zum üblen Landsknecht und Menschenschinder mutiert, eine Frau vergewaltigt.

Zwar tut er dies nicht aus Mitleid und Menschlichkeit; gleichwohl bemüht sich Énard um eine gewisse Ambivalenz der Figur, die das bloße Verurteilen schwer macht. Der Scharfschütze wird als sensibler und reflektierter Mann gezeichnet. Seine Gedanken über den sich verselbständigenden Krieg lassen sich hören:

„Man hatte den Eindruck, der Krieg war ein lebendiges Wesen, das Gefechte auslöste, wohin es sich bewegte, und dessen bloße Gegenwart die Auseinandersetzungen wieder aufflammen ließ, eine jener antiken Gottheiten, von denen man uns im Gymnasium erzählt hatte – eine Göttin mit Schlangenhaar. Von einem Tag auf den anderen veränderten wir uns, ohne zu verstehen, was uns verändert hatte. (…) Der Krieg brauchte Leute, die ihn führten… Irgendjemand musste es machen, denn der Feind verzichtete auch nicht darauf.“

Mathias Énard hat sich mit den Bürgerkriegen im Libanon und in Algerien beschäftigt, er hat viele Interviews mit Kriegsveteranen geführt. Die Gedankengänge der Kämpfer, Söldner, Schlächter sind ihm vertraut. Es geht ihm vor allem darum zu zeigen, dass der Krieg nicht nur zerstörte Städte, sondern auch verwüstete Seelen zurücklässt.

Auch im zivilen Alltag zwischen den Kampfeinsätzen erscheint dem Scharfschützen der Gedanke an Gewalt immer öfter als Versuchung. Wer so effektiv töten kann – warum soll der sich lange mit Widersachern herumärgern oder eine Demütigung verzeihen? Er scheut sich nicht, seine demente Mutter zu schlagen, die nach dem gewaltsamen Tod des Vaters früh verfallen ist. Er lebt mit ihr allein in der Wohnung, und mit ihrer Hilflosigkeit und ihren gequälten Angstschreien ist sie ihm lästig.

Der Respekt, den der Scharfschütze bei Kameraden und Zivilisten genießt, etwa bei den Kontrollen von Fahrzeugen, beruht auf bloßer Angst. Diese destruktive Angst richtet auch eine Schranke auf zwischen ihm und der fünfzehnjährigen Kriegswaise Myrna, die er als Pflegehilfe für seine Mutter in die Wohnung geholt hat. Er vereinnahmt sie, beschützend und begehrend zugleich.

Dank Énards subtiler Erzählregie wird auch durch die Ich-Perspektive deutlich, wie sich Myrna immer unbehaglicher fühlt unter seinen Blicken. Am Ende lebt sie wie eine Gefangene in der Wohnung des Scharfschützen. Jede seiner – anfangs noch schüchternen – Annäherungen löst stumme Panik bei ihr aus.

Diese beklemmende einseitige Liebesgeschichte erweist sich nicht als Kontrasthandlung zum Kriegsgeschehen, sondern als dessen intime Fortsetzung. Unausweichlich diffundiert die Gewalt von der einen Sphäre in die andere. Ohne plakativ wie ein Theweleitscher Traktat über „Männerphantasien“ zu klingen, deutet der Roman Zusammenhänge zwischen Krieg und frustriertem Begehren, gehärteter soldatischer Männlichkeit und der Sehnsucht nach Auflösung an.

„Von dem Gefühl, dass Myrna sich mir wieder entziehen würde, dass ich sie nie besitzen würde, wurde ich zum Weinen traurig, es war lächerlich, und wie immer machte sich hinter der Traurigkeit die Wut bemerkbar wie ein Schatten, und ich fing an, ihr weh tun zu wollen, mich rächen zu wollen für diese blöde Sehnsucht und die Tränen, die sie in mir aufsteigen ließ.“

Dass dieser aufwühlende Roman erst jetzt in der vorzüglichen Übersetzung von Sabine Müller auf Deutsch erscheint, hat auch mit der Brisanz des Themas Krieg zu tun. Seit Putins Eroberungsfeldzug in der Ukraine lesen sich Kriegsromane allerdings anders. Aus dem eher historischen Genre ist Gegenwartsliteratur geworden.

In den aktuellen Debatten um Waffenlieferungen und Kriegsbeteiligung bekennen sich sogar vormalige Kriegsdienstverweigerer entschlossen zur Wehrhaftigkeit, rühmen das soldatische Heldentum gegen Aggressoren und ertüchtigen sich zu Hobby-Strategen. Wie sehr Verrohung und Gewaltkult unvermeidliche Begleiterscheinungen des sich verselbständigenden Krieges sind, gerät da leicht aus dem Blick. Gut, dass uns dieser provozierende Roman von Mathias Énard daran erinnert.

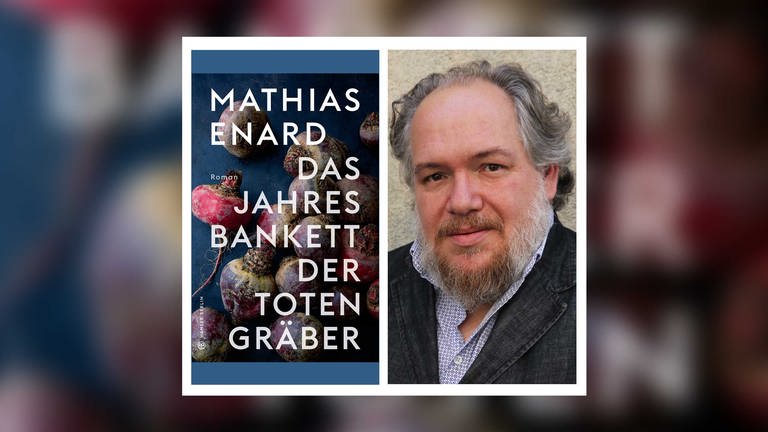

Buchkritik Mathias Enard – Das Jahresbankett der Totengräber

Mit dem Blick eines Anthropologen präsentiert Mathias Enard ein faszinierendes Portrait des ländlichen West-Frankreichs im 21. Jahrhundert.

Rezension von Kathrin Hondl.

Aus dem Französischen von Holger Fock, Sabine Müller

Hanser Verlag Berlin, 480 Seiten, 26 Euro

ISBN: 978-3-446-26934-7