Auf den ersten Blick scheinen die Rollen in Richard Wagners Opern problematisch. Doch ein zweiter Blick durch die Gender-Brille offenbart mehr: Liebesbeziehungen außerhalb der Norm, passive Männer-Figuren und Frauen, die mit traditionellen Rollen brechen. Seit ihrer Entstehung ziehen die Opern eine queere, schwule Fan-Gemeinde an.

Frauenfiguren, die sich für Männerfiguren opfern

Ihr Leben ist kurz, ihr Schicksal ungeheuer: Brünnhilde stürzt sich in das Weltuntergangsfeuer. Sieglinde bringt Siegfried zur Welt, den Helden und damit ist ihre Aufgabe erledigt. Und Senta springt für ihren Holländer von der Klippe. Werden bei Wagenr Frauenfiguren installiert, die sich für Männerfiguren opfern?

Es ist etwas komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. „Am Ende opfern sich – vielleicht kann man das so überspitzt sagen – alle für die Kunst, besser: für Wagners Kunst“, stellt Friederike Wißmann von der Hochschule für Musik und Theater Rostock fest.

Auf der Oberfläche gilt zwar dieser Grundsatz: Held ist, wer männlich ist, und männlich ist, wer handelt. Aber oft genug unterläuft Wagner dieses Gesetz in seinen Musikdramen.

Jenseits von traditionellen Geschlechterrollen

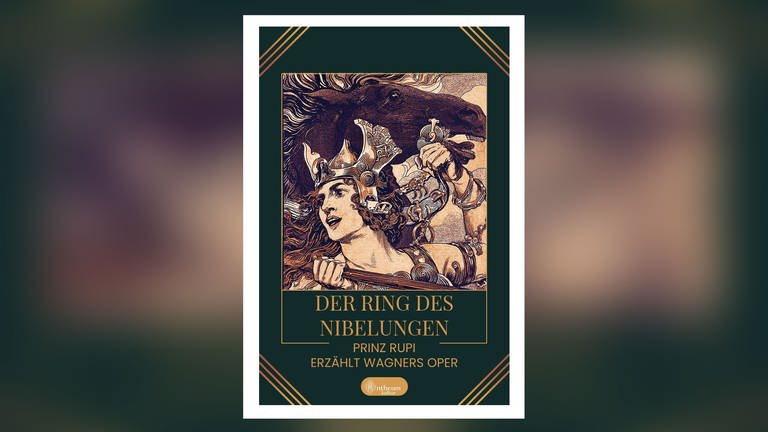

Da ist zum Beispiel Wotan, der in „Der Ring des Nibelungen“ eine gebrochene Figur ist. Die Handlungsfäden, die er am Anfang noch sicher in den Händen hält, entgleiten ihm immer mehr. Im „Rheingold“ und in der „Walküre“ ist er noch ein stimmliches Kraftzentrum, in „Siegfried“ nur noch greiser Beobachter, dem die Hände gebunden sind. Auch das ist „männlich“. Oder „weiblich“?

Anknüpfungspunkte für queere Menschen

Nicht zuletzt ist „Tristan und Isolde“ auch ein Musikdrama mit einem queeren Subtext. Denn es geht um: „Liebesbeziehungen, auch sexuelle Beziehungen, die so eigentlich nicht in der heteronormativen Gesellschaft erlaubt sind“, so der auf Musiktheater und LGBTQ-Aspekte spezialisierte Musikwissenschaftler Kevin Clarke.

„Viele queere Menschen in der Geschichte haben da Anknüpfungspunkte gesehen, weil sie sich auch außerhalb der Norm gefühlt und bewegt haben und Wagner das wie niemand sonst in der Operngeschichte abbildet“, so Clarke. Wagner sei laut, lang und extravagant und so weit weg vom Alltag wie nur irgend möglich, sagt auch Opernregisseur Barrie Kosky.

„Wagner bietet einen Safe-Space für nicht-heterosexuelle Menschen.“

Dass Wagner insbesondere auch eine queere, schwule Fan-Gemeinde anzieht, war schon zu seinen Lebzeiten so: König Ludwig II., der Komponist Peter Cornelius oder „Parsifal“-Bühnenbildner Paul von Joukowsky.

Weiblich, männlich – bei Wagner durchlässige Kategorien

Richard Wagner selbst erläutert es in seiner Schrift „Oper und Drama“ so: „Die Musik ist die Gebärerin, der Dichter, der Erzeuger.“ Mit anderen Worten: die Sprache befruchtet die Musik und heraus kommt – die Oper. In diesem Sinne ist Wagner als Mann selbst ein „gebärendes“ Wesen, das Text und Musik hervorbringt. Klare Geschlechterverhätnisse? Wohl eher nicht.

Der Nibelungen-Tatort Ludwigshafen

Rheingold im Tatort Schatzsuche am Rhein: Wo liegt der Hort der Nibelungen?

Mindestens so sagenhaft wie der „Schatz des Priamos“ und genauso unauffindbar wie das Bernsteinzimmer: Der Nibelungenhort beschäftigt Schatzsucher und Archäologen bis heute. Nun wird der Sagenschatz auch im neuen Ludwigshafen-Tatort zum Gegenstand der Ermittlungen von Odenthal und Stern. Wo soll der Schatz laut Sage liegen? Und was hat der 2013 gefundene Rülzheimer „Barbarenschatz“ damit zu tun?