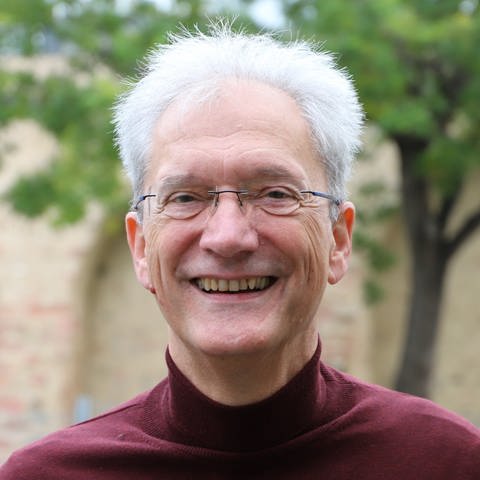

Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht mit dem Rundfunk ein neues Massenmedium. Paul Laven (1902 - 1979) ist eine seiner berühmtesten Stimmen.

1927 hören bereits zwei Millionen Menschen Radio

Ende 1925 hören annähernd eine Million Menschen in Deutschland Radio. 1927 sind es bereits zwei Millionen. Und das, obwohl der Rundfunk zwei Mark im Monat kostet. Wer sich die nicht leisten kann, hört im Gasthaus, im Café oder im Friseursalon. Rundfunkhistoriker Hans Sarkowicz erklärt, warum so viele bereit waren, die zwei Mark auszugeben:

"Das Medium Radio war ja etwas ganz Neues. Das heißt, diese Unmittelbarkeit, dass man jemanden im Kopfhörer hörte und der genau zur selben Zeit irgendwo entfernt sprach, das war ja was ganz Ungewöhnliches."

Es war eine Zeit der gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und sozialen Umbrüche. Das Flugzeug und der Zeppelin wurden erfunden, in Design und Musik wehte ein frischer Wind. Und dieser neue Geist beeinflusste auch den Journalismus, insbesondere den frisch gegründeten Rundfunk.

Paul Laven erfindet die Fußballreportage neu

Im neu gegründeten Rundfunk startete der 22-jährige Paul Laven seine Karriere beim Sender Frankfurt. Er schrieb vorher schon als freier Mitarbeiter, zum Beispiel für die Frankfurter Zeitung. Doch er verstand schnell, dass er mit dem Mikrofon anders erzählen konnte als in einem geschriebenen Text. In den Redaktionen arbeitete man arbeitsteilig und die Intendanten brauchten Fachleute für die verschiedenen Bereiche. Juristen machten Rechtsfunk, Steuerexperten Steuerfunk. Sie verstanden viel von ihrem Fach, aber nicht viel vom unterhaltsamen Rundfunk. Paul Laven stach in dieser Masse mit seinem Gespür für das Funkische heraus.

Paul Laven sendet vom Boden des Rheins und aus dem Bergwerk

Ermuntert durch seinen Intendant Dr. Hans Flesch, der selbst ausgebildeter Röntgenarzt war, verließ Paul Laven erstmals das sichere Studio und berichtete live mit dem Mikrophon. Er sendet vom Boden des Rheins, aus einem Bergwerk, aus römischen Ruinen. Bekannt wurde er für seine Fußballreportagen, bei denen er es erstmals schaffte, das Wichtigste für die Zuhörenden rüberzubringen: die Emotion. Er war Experte für ein Storytellling, bei dem man sich fühlte, als stünde man mitten im Geschehen.

Storytelling im Pyramidenprinzip: Das Wichtigste steht am Anfang

In dieser Zeit hatte sich das Storytelling weiterentwickelt. Journalismusforscher Thomas Birkner von der Universität Salzburg erklärt, dass jetzt die pyramidenhafte Erzählform die Medien prägte. Die Konsumenten erfahren die wichtigste Meldung zuerst. Und diese Meldung ist dann eben so beschaffen, dass tatsächlich in der Überschrift, in der Headline steht, was passiert ist. Und die ersten Sätze einer Nachricht sagen ganz klar: Deutschland ist Fußball-Weltmeister geworden. Oder: Der Thronfolger Franz Ferdinand ist erschossen worden. – Vorbei sind die Zeiten, als zum Beispiel die Vossische Zeitung aus Berlin zwar über die Ermordung von Franz Ferdinand und seiner Frau 1914 in Sarajewo berichtet – der Leser aber erst im vorletzten Satz der Nachricht von ihrem Tod erfährt.

Radio gegen die Einsamkeit

Diese Form des Erzählens nimmt der Journalismus, auch das Radio auf. Das Angebot im Rundfunk ist zu dieser Zeit schon erstaunlich vielfältig. Kultur, Sport, Reisethemen. Über fast alle Bereiche des Lebens wird im Rundfunk berichtet. Hans Bredow ist als Staatssekretär für das Telegrafen-, Fernsprech- und Funkwesen der wichtigste Rundfunkaktivist der Weimarer Republik. In einem Interview, das er 1954 dem Südwestfunk gegeben hat und das sich in voller Länge im SWR2 Archivradio hören lässt, nennt Hans Bredow rückblickend dieses Motiv für sein Engagement:

"Damals habe ich als Hauptaufgabe des Rundfunks erkannt, den einsamen, einzelnen Menschen zu dienen, indem ich hinwies auf die Schiffe auf See, die einsamen Leute in den Heidedörfern, die einsame Witwe, die ohne Zusammenhang mit dem Leben leben muss, an diejenigen, die sich keine Konzerte leisten können und so weiter, dass denen ein neues Leben gebracht wird."

Er will alle gesellschaftlichen Schichten auch mit anspruchsvollen Themen erreichen. Nur über eins darf der Rundfunk nicht berichten: Politik. Er muss politisch neutral bleiben.

Politisch neutraler Rundfunk soll die Weimarer Republik stärken

Journalismusforscher Thomas Birkner erklärt, dass der Rundfunk so die Weimarer Republik stärken sollte – anders als die Presse, die oft links oder rechts neben der Republik stand. Über den Rundfunk behielt die Weimarer Republik die Kontrolle.

"Man könnte jetzt denken, das könnte man gut zur Verteidigung der Demokratie, gegen die polarisierte Presse einsetzen, aber mitnichten. Und das ist eben so, dass staatlich kontrollierte Medien selten bis nie glaubwürdig sind."

So fällt der Rundfunk, weil er vorher schon staatlich kontrolliert wird, ohne viel Mühe in die Hände des Nationalsozialismus. Nationalsozialist Erich Scholz bringt den Rundfunk "auf Linie". Jüdische Mitarbeitende werden entlassen und fast alle Intendanten ausgetauscht.

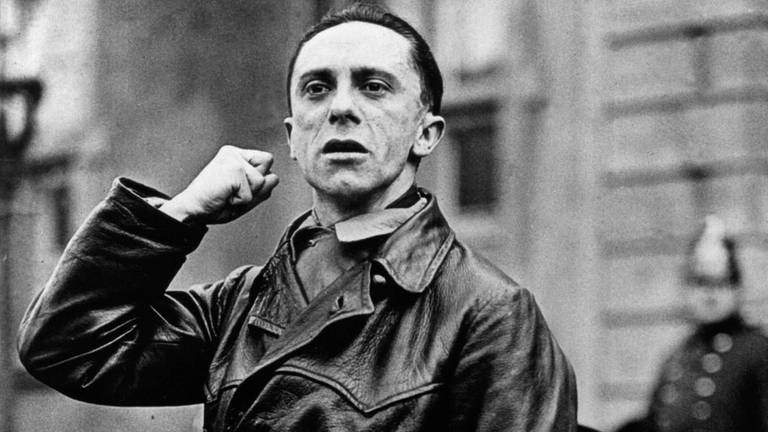

Rundfunk wird zum Propaganda-Instrument der Nazis

Joseph Goebbels hat schon sehr früh nach seiner Ernennung im März 1933 zum Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda verkündet, dass er im Radio das allerwichtigste Massenbeeinflussungsmittel sieht. Sein Ziel erklärt Goebbels im historischen Mitschnitt seiner Rede vom April 1933 an die neuen Rundfunkverantwortlichen:

"Die Menschen so lange zu hämmern und zu feilen und zu meißeln, bis sie uns verfallen sind. Das ist eine der Hauptaufgaben des deutschen Rundfunks, eine der Hauptaufgaben der Sendegesellschaften, die Sie zu betreuen haben."

Paul Laven ist unter den Nationalsozialisten ein Star

Paul Laven ist zwar kein Mitglied der NSDAP, doch er arbeitet als Opportunist mit den Nazis zusammen. Ruhm, Ehre und Geld sind ihm zu wichtig, um das Radio aufzugeben. So berichtet Laven nicht nur von den großen Sportereignissen bis hin zu den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und den Winterspielen in Garmisch, sondern auch von den großen Parteitagen oder von Hitlers Spatenstich zur Einweihung der Reichsautobahn. Mit unverhohlenem Pathos in der Stimme wird das Defilee der Reichsgrößen an Hitler vorbei beschrieben. Er ist unter den Nazis ein großer Star.

Nicht nur das wird seiner journalistischen Karriere nach 1945 laut Rundfunkhistoriker Hans Sarcowicz zum Verhängnis. Er möchte so unbedingt weiter als anerkannter Journalist im Rundfunk arbeiten, dass er die neuen Intendanten nahezu erpresst, ihn arbeiten zu lassen. Er bewegt seine Fans, den "Stern" und die "Hör zu", sich für ihn als Reporter einzusetzen. Doch durch diesen Druck schadet er seiner Karriere und wird nicht mehr fest angestellt. Anders als manche Kollegen, die ebenfalls in der NS-Zeit erfolgreich waren und danach weiter Karriere machen, ist er nur noch gelegentlich als Gast im Rundfunk zu hören.

Durch informative Reportagen wird das Radio nach 1945 wieder akzeptiert

Trotzdem prägt sein Mittel der lebendigen und informativen Reportage auch die Nachkriegszeit. Denn weil wenig Tonband zur Verfügung steht, müssen die Reporter live berichten und greifen auf Lavens kreative Mittel zurück. Die informativen Reportagen sorgen dafür, dass das 12 Jahre kontaminierte Radio wieder zum Freund der Menschen wird.