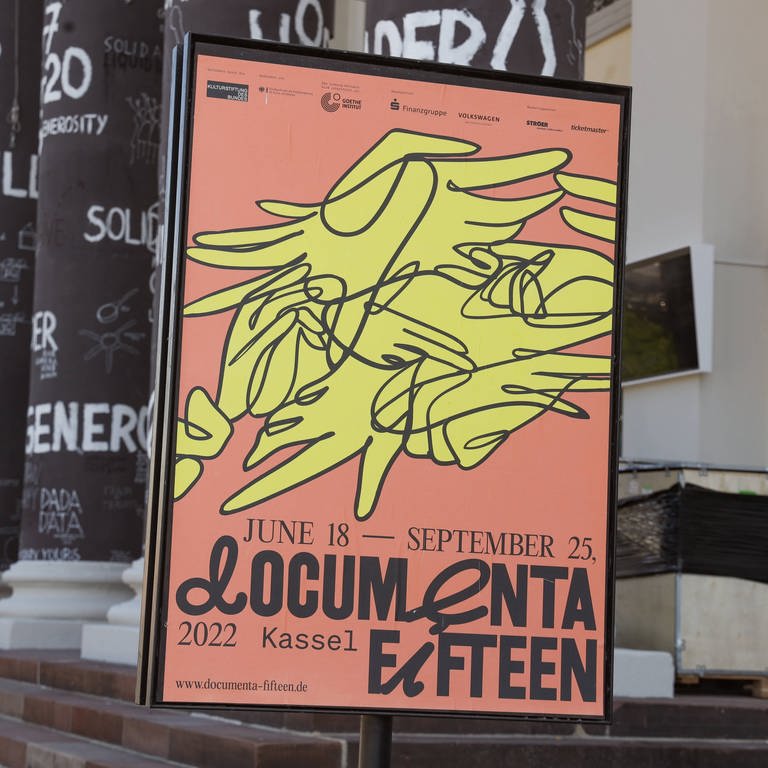

documenta fifteen: ungewöhnliches Konzept von Ruangrupa

Antisemitismusvorwürfe, abgesagte Veranstaltungen – die documenta fifteen stand auf der Kippe. Jetzt findet sie statt. Das Konzept von Ruangrupa ist neu und ungewöhnlich. Es geht ums Teilen, um Nachhaltigkeit und Kooperation.

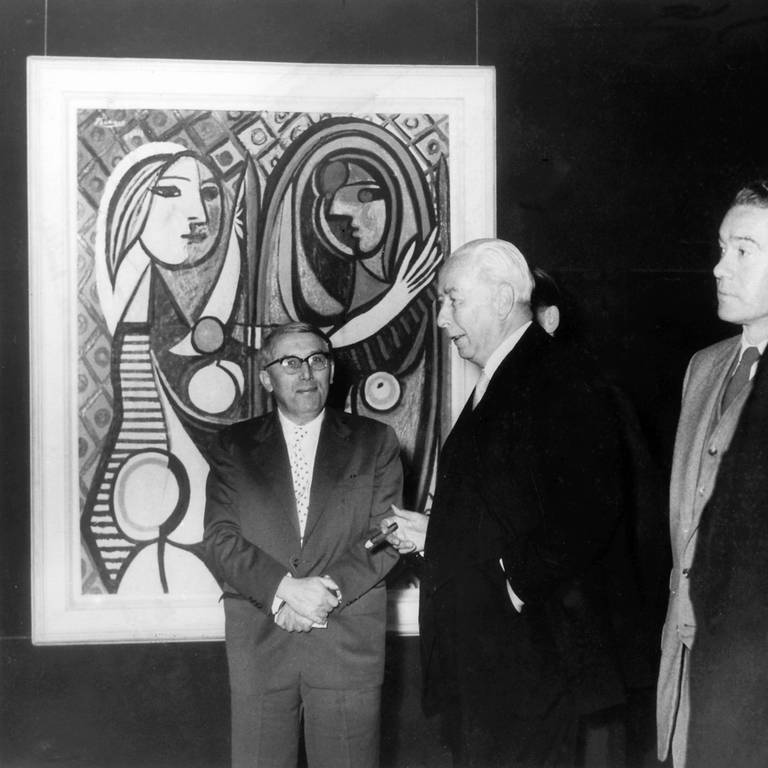

Erste Documenta auf Ruinen im Jahr 1955

Die erste documenta entsteht 1955 als ein Begleitprogramm der Bundesgartenschau buchstäblich auf Ruinen. Inmitten des zerstörten Kassel wird das Fridericianum zur temporären Ausstellungshalle. Das Gebäude ist immer noch stark beschädigt, die Böden aus nacktem Beton und die Ziegelmauern unverputzt. Mit weißen und schwarzen Kunststofffolien werden Fenster abgedeckt und die dreckigen Ecken kaschiert.

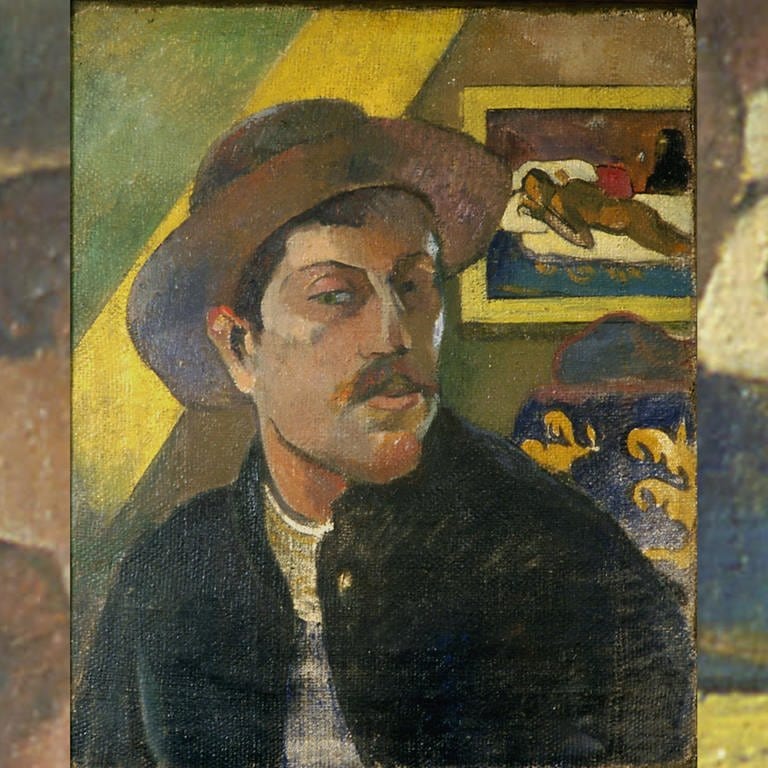

Das Kasseler Publikum bekommt darin die große Kunst der Moderne zu sehen: Pablo Picasso, Marc Chagall, Paul Klee, Henry Moore und viele andere. Expressionismus und Abstraktion. Freie Farben und Formen. 147 Künstler werden gezeigt, nur sieben davon Frauen.

130.000 Menschen kommen 1955 nach Kassel, um freie Kunst zu sehen

Während des Nationalsozialismus galten diese Künstlerinnen und Künstler als entartet. Ihre Kunst: weggesperrt und verboten. Für viele junge Menschen ist die erste documenta damit auch die erste Berührung mit internationaler Kunst, die in Freiheit entstanden ist. Mehr als 130.000 Menschen kommen dafür nach Kassel.

Heute weiß man: Von den 21 Personen, die im Arbeitsausschuss der ersten documenta waren, waren zehn in NSDAP, SA oder SS.

Kunsthistoriker der documenta war Mitglied der SA

In den Fokus der Forschung rückte Werner Haftmann, der sogenannte kunsthistorische "Kopf" der documenta. Haftmann war ebenfalls Mitglied der SA sowie der NSDAP und war an Kriegsverbrechen beteiligt. Trotzdem wird er in der jungen Bundesrepublik zum documenta-Mann und zum wichtigsten Fürsprecher für moderne Kunst, ebenfalls für die zweite Ausstellung der documenta im Jahr 1959.

Die Wahrnehmung von Kunst bleibt in Deutschland trotz der Aufbruchsrhetorik der documenta-Leitung ziemlich eindimensional. Das ist besonders brisant, denn die documenta ist von Anfang an nicht irgendeine Ausstellung. Sie wirkt diskurs-bildend und politisch. Das heißt, sie legt fest, welche Kunst wichtig ist, welche Künstlerinnen und Künstler dazu gehören und welche nicht.

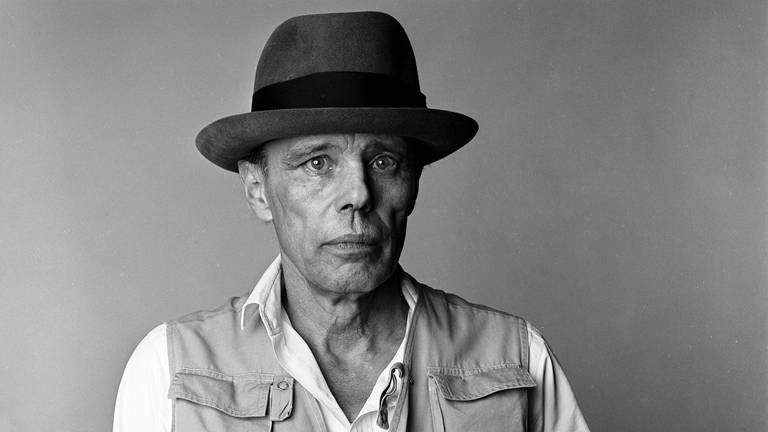

documenta-5-Kurator Harald Szeemann: Hauptsache subjektiv

1972 tritt der Kurator Harald Szeemann an, die fünfte Ausgabe der Ausstellung grundlegend zu verändern. Szeeman erfindet nicht nur die documenta neu, sondern vor allem auch den Beruf des Kurators. Anfang der 70er Jahre tritt er als Alleinherrscher auf und gestaltet die Ausstellung komplett nach seinem Gusto.

Szeemann plädiert für eine radikal subjektive Sichtweise auf die Kunst und sagt, dass die Auswahl im Grunde gar nicht nach demokratischen Gesichtspunkten getroffen werden kann. Im Kunstkontext sei nur eine subjektive Auswahl möglich.

Kasselaner meinen: Die aktuelle documenta ist immer die Schlimmste

Die Kasselaner müssen im Laufe der documenta immer wieder viel aushalten: Vor allem die Außenkunstwerke werden als hässlich und unkünstlerisch empfunden. Doch vor allem die aktuelle documenta sei immer die Schlimmste, so lautet auch historisch gesehen die häufige Einschätzung der Menschen in Kassel.

documenta 2022: jung, postkolonial, nachhaltig

Die aktuelle documenta im Jahr 2022 wird englisch ausgesprochen: "documenta fifteen". Und sie wird von einem zehnköpfigen Team kuratiert. Nicht länger soll ein einzelner Kurator subjektiv über den Kanon der Kunst entscheiden.

Das Kuratoren-Kollektiv Ruangrupa aus Jakarta hat einen Begriff für sein Kunstverständnis: Lumbung – im Indonesischen eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, die die Ernte für alle bereithält. Das soll die documenta fifteen sein.

Kritik aus der Szene: Agrarwirtschaft statt Weltkunst

Im Vorfeld hagelte es Kritik aus der Kunstszene: Ruangrupa betreibe Sozialromantik, hieß es, Gutmenschentum, willkürlich, unreflektiert, ohne eindeutige Haltung. Das Lumbung-Konzept sei laut Kritiken Agrarwissenschaft, aber kein Konzept für eine Weltkunstausstellung.

Ruangrupa haben Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die häufig auch in Kollektiven arbeiten und vorwiegend aus dem globalen Süden stammen. Also aus Ländern und Kulturen, die bisher nur in Ausnahmen auf Ausstellungen in Europa und den USA zu sehen sind.

Bundesweiter Antisemitismus-Skandal vor der Eröffnung

Neben der Kunst von Kindern sind auch Kollektive und Initiativen aus Afrika, der Karibik und dem Nahen Osten eingeladen. Ein Internet-Blogger aus Kassel stellte den Vorwurf in den Raum, dass einzelne der Gruppen und Künstler dem anti-israelischen BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) nahestehen würden, ein Netzwerk, das zum Boykott israelischer Produkte aufruft und vom Bundestag als antisemitisch eingestuft wird.

Die documenta-Leitung bietet als Folge Gesprächsforen an, welche vom Zentralrat der Juden kritisiert und daraufhin wieder zurückgezogen werden. In einem öffentlichen Schreiben entschuldigt sich das Kuratoren-Kollektiv. Seitdem ist der Streit abgeflaut.

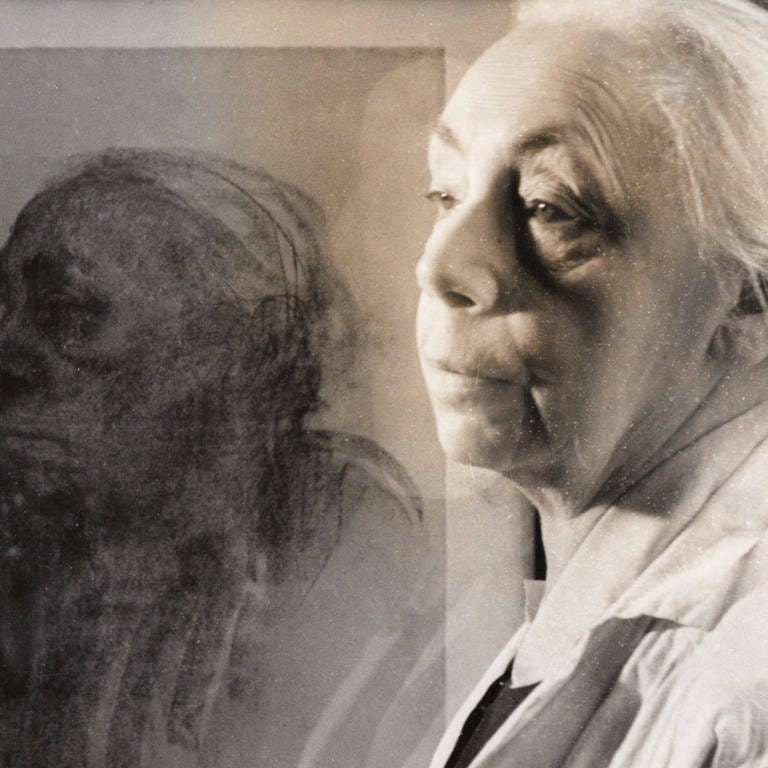

Fridericianum wird zur Schule

In vielerlei Hinsicht führen Ruangrupa künstlerische Konzepte vom Enfant terrible der documenta fort: von Joseph Beuys. Sie nehmen seine Aussage, jeder Mensch sei ein Künstler, ernst und setzten sie in Kassel um: Das Fridericianum wird eine Schule, Kinderkunstwerke werden ausgestellt und abgehängte Stadtviertel zum Ausstellungs- und Handlungsort.

Ruangrupa schaut anders auf die Stadt als alle Kuratoren davor. Kunstkritiker und -expertinnen befürchten bereits das Ende der documenta. Vielleicht darf man aber einfach nur gespannt sein, was eine künstlerische Perspektive vom anderen Ende der Welt aus der deutschen Provinzstadt in den Kasseler Hügeln macht.