Nicht jede Disco ist auch ein Kulturort

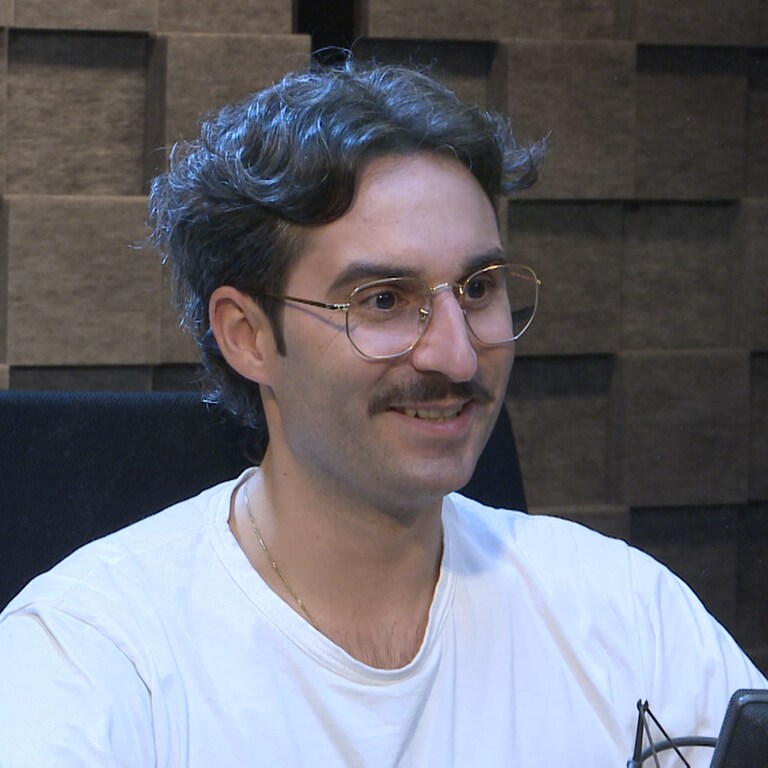

Ob Clubkultur Kultur ist? Keine Frage für Robert Gaa, politischer Sprecher des Vereins Clubkultur Baden-Württemberg.

„Für mich ist ein Club vergleichbar mit einem Opernhaus. Da wird Musik vor Ort live produziert, der einzige Unterschied zur Oper ist, dass ich dazu tanzen kann.“

Allerdings sei nicht jeder Club ein Kulturort. Robert Gaa hält es an der Stelle mit dem ersten Mannheimer Nachtbürgermeister Hendrik Meier: „Wenn der Künstler größer ist als das Motto, ist es Kultur.“

Bei einer „Caribic Dance Night“ stehe das Feiern im Zentrum, wenn das Publikum jedoch monatelang auf einen DJ-Besuch in seiner Stadt hingefiebert habe, sei das durchaus eine kulturelle Veranstaltung, findet Gaa.

Leerstand in den 90ern ermöglichte besondere Clubkultur

Deutschland hat eine besondere Clubkultur. Ausgehend von Berlin und Frankfurt hat sich seit den frühen 90er Jahren eine einzigartige Szene entwickelt.

Über die Gründe kann Robert Gaa nur mutmaßen: „Vielleicht hat die Wendeeuphorie dazu geführt, dass sich ausgehend vom wiedervereinigten Berlin eine einmalige Struktur entwickelt hat. Für mich drückt sich in der Clubkultur auf jeden Fall ein Freiheitsgefühl aus“, sagt er.

Ein Faktor dafür war mit Sicherheit die Verfügbarkeit von Immobilien. Seit den Nuller-Jahren hat sich die Situation dramatisch verschlechtert, städtische Räume wurden verdichtet, das traf häufig Nachtclubs. So sei das Nachtleben derzeit fast ein wenig in der Krise, meint Gaa.

„Ich bin vor acht Jahren nach Mannheim gezogen und in dieser Zeit hat gerade mal ein Musikclub aufgemacht, gleichzeitig mussten Clubs schließen.“

Es sei nicht lange her, da habe man in Mannheim problemlos an jedem Wochentag feiern gehen können, „jetzt bin ich froh, wenn von Donnerstag bis Samstag etwas geht“, sagt Gaa. Seit den 90ern und den frühen 2000er-Jahren habe sich die Situation dramatisch verschlechtert. „Da bricht was weg“, warnt Robert Gaa.

Beispielsweise schloss Anfang 2020 in Stuttgart der „Kellerklub“:

Und auch der Mannheimer Club „Koi“ musste dichtmachen:

Für viele Clubs war Corona der Todesstoß

Auch Anna Blaich weist auf die schwierige wirtschaftliche Situation vieler Betreiber hin. „Clubs haben eine Umsatzrendite von drei Prozent, das hat die Clubstudie der Initiative Musik gezeigt.“ Das reiche meistens nicht für ein Polster, um Sanierungsmaßnahmen, verschärfte Brandschutzauflagen oder höhere Mieten aufzufangen. Entsprechend hat die Coronapandemie für viele Clubs das Ende bedeutet.

„Clubs wurden als erste geschlossen und als letzte geöffnet.“

Anna Blaich im Gespräch über die Initiative und die prekäre Lage von Clubs:

Aber zum Glück hatte die Pandemie auch positive Auswirkungen, meint Robert Gaa: „Das war das Gute an der Coronapandemie, wir sind aus der Schmuddelecke herausgekommen.“ Auf einmal sei auch Politikern klargeworden, dass Clubkultur ein förderungswürdiges Kulturgut darstelle.

Bisher gelten Clubs nur als Vergnügungsstätten

Allerdings müsse das auch rechtlich Folgen haben, fordert Gaa: „Bisher gelten Clubs baurechtlich als Vergnügungsstätten auf einer Ebene mit Spielhallen und Bordellen.“ Das habe vor Ort strengere Auflagen zur Folge, beispielsweise im Hinblick auf den Lärmschutz.

Genau hier setzt die Kampagne #clubsAREculture an. Zwar gibt es seit 2021 einen Entschließungsantrag des Bundestags, Clubs als schützenswerte Kulturorte einzustufen, eine entsprechende Gesetzesänderung fehlt aber noch.