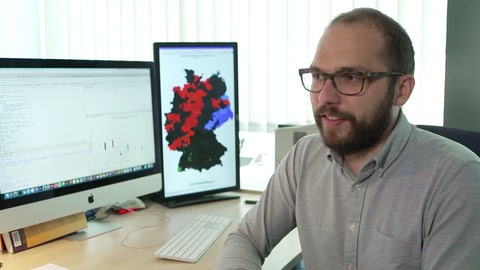

Ein Forschungsteam der Universität Mannheim wertet alle Wahlumfragen der verschiedenen Institute aus. Ihre Wahlvorhersage zeigt, was sich am Wahlsonntag noch alles ändern kann. Das Forschungsteam macht auf die Schwächen der einzelnen Wahlumfragen aufmerksam. Unsicherheiten, die viel zu selten angesprochen werden.

Unser Ziel ist, die Bundestagswahl vorherzusagen. Aber wir wollen nicht nur einen konkreten Wert angeben, sondern wir wollen zeigen, wie unsicher solche Vorhersagen eigentlich sind.

Verschiedenste Szenarien werden für die Vorhersage miteinbezogen

Für ihr Modell nutzen die Forschenden aus Mannheim aktuelle Umfragen verschiedener Wahlforschungsinstitute und die Erfahrungen der vergangenen Wahlen. Mit den Daten simulieren sie dann tausende Male immer wieder den Wahlausgang. So berücksichtigen sie alle noch denkbaren Szenarien. Sie bestimmen, wie wahrscheinlich diese sind und welche Trends sich abzeichnen.

So zeigt der Blick auf die Vorhersage, wie unsicher der tatsächliche Wahlausgang noch ist. Statt genauen Werte geben sie große Schätzbereiche an. Bei der SPD ist demnach ein Ergebnis zwischen 20 und 30 Prozent zu erwarten. Das CDU-Ergebnis wird laut dem Modell zwischen 18 und 26 Prozent liegen. Bei kleineren Parteien wie die Linke ist der Schätzbereich kleiner – 5 bis 8 Prozent sind noch möglich. Alles andere als genau.

Große Schätzbereiche bei größeren Parteien

Doch was bringt so eine unsichere Vorhersage? Die viel zitierten Wahlumfragen liefern auf den ersten Blick vermeintlich konkretere Werte. Schon kleine Veränderungen werden hier laut den Wissenschaftlern zu stark betont:

Mich persönlich ärgert das auch immer so ein bisschen, denn dieser Pferderennen-Journalismus ist jetzt wieder ein halbes Prozentpunkt hoch, ein halbes Prozentpunkt runter und dann wird interpretiert, woran es gelegen haben könnte. Mit Blick auf die Vorhersage ist das alles sehr viel stabiler und da würden sich diese Geschichten auch gar nicht so ergeben.

Blick auf einzelne Wahlkreise erhöht Zuverlässigkeit der Vorhersagen

Er schaut lieber auf verlässlichere Trends und übrigens auf die einzelnen Wahlkreise. So kann das Vorhersagemodell berechnen, welche Kandidaten in den Wahlkreisen die größten Chancen haben. Dafür schaut das Modell auch in die Vergangenheit:

Unser Modell beachtet auch historische Wahlergebnisse und lernt aus den Entwicklungen vor der Wahl, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Damit fließen einfach mehr Informationen in unser Modell ein als beispielsweise bei den klassischen Wahlumfragen.

Bei den Umfragen werden nicht alle Bevölkerungsgruppen erreicht

Wie gut sind überhaupt die einzelnen, klassischen Umfragen? Wie werden sie gemacht? Für eine Umfrage werden in der Regel mindestens 1.000 Menschen telefonisch oder online befragt – möglichst repräsentativ für Deutschland. Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen werden gleich gut erreicht. So nehmen zum Beispiel AfD-Anhänger bei den Umfragen weniger teil. Auch Berufstätige sind schwerer zu erreichen.

Die verzerrten Umfragedaten müssen korrigiert werden, indem die unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen stärker gewichtet werden. Nur so ist das Ergebnis repräsentativ. Doch damit ist das Umfrageergebnis noch alles andere als realistisch, weil sich Wähler kurzfristig umentscheiden – weil sie dann zum Beispiel weniger auf die Parteien schauen und vor allem einen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin unterstützen wollen.

Es gibt, so der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin, bestimmte Erfahrungswerte, wo es da Abweichungen nach oben und nach unten gebe, aber das sei kein sehr transparenter Prozess.

Vorhersagemodelle sind oft komplex und wenig transparent

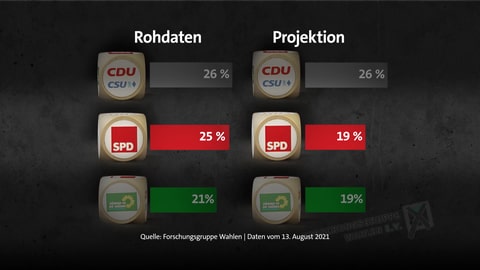

Wie genau gehen die Institute vor? Beispiel Forschungsgruppe Wahlen, die im Auftrag des ZDF aktuelle Wahlumfragen erstellt. Wie entstehen die Umfrageergebnisse, die sogenannte Projektion zur Bundestagswahl? Bei der Projektion sind es, so Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen, die Ergebnisse eines sehr komplexen Modells, in der viele andere Indikatoren auch noch eine Rolle spielen.

Komplex und nur wenig transparent: Doch klar ist: Die Institute schauen vor allem auf die politische Grundüberzeugung der Teilnehmenden, auf Parteibindungen, aber auch Hypothesen und Erfahrungen zum Wahlverhalten spielen eine Rolle: Aber ganz in die Karten schauen lassen sich die Institute nicht. Doch der Blick auf die Forschungsgruppe Wahlen zeigt zumindest, wie stark die Rohdaten bis zur Veröffentlichung noch bearbeitet werden.

Umfragen sind von vielen Unsicherheiten verbunden

Beispiel: Mitte August steht die SPD zunächst bei 25 Prozent der Stimmen. Bei der eigentlichen Projektion zur Wahl halten die Demoskopen dann aber 19 Prozent bei den Sozialdemokraten am wahrscheinlichsten. Ein Wert, der realistischer sein soll, aber auch zeigt, dass die Umfrageergebnisse immer mit vielen Annahmen und somit auch Unsicherheiten verbunden sind.

Unsicherheiten, auf die in Medien noch immer viel zu selten hingewiesen wird – findet auch die Forschungsgruppe Wahlen:

Wir sehen das auch durchaus kritisch. Wir selber legen in unseren Publikationen dort auch viel Wert darauf, dass man das berücksichtigt.

Spannweiten statt konkrete Werte

Trotzdem werden die Unsicherheiten nur selten angesprochen: Das führe, so der Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas dann auch am Wahlabend oft mal zu Enttäuschung oder Ärger. Man würde dann denken, hier wurde im Vorfeld nicht sauber präsentiert, wie es eigentlich steht. Obwohl es eigentlich nie realistisch möglich gewesen wäre. Genau darauf will das Mannheimer Forschungsteam mit seinem Vorhersagemodell hinweisen – mit Spannweiten statt konkreten Werten und einer klaren Botschaft. Die Wahl sei noch offen:

Ja, absolut. Also, ich glaube dieses Jahr ist es besonders spannend.

Die Wahl ist auch besonders schwierig zum Vorhersagen. Dadurch, dass einfach das erste Mal in der Geschichte kein Amtsinhaber mit antritt.

Am Ende geht es immer um Wahrscheinlichkeiten, die vor allem zeigen, wie offen die Wahl auch noch so kurz vor der Entscheidung sein kann.