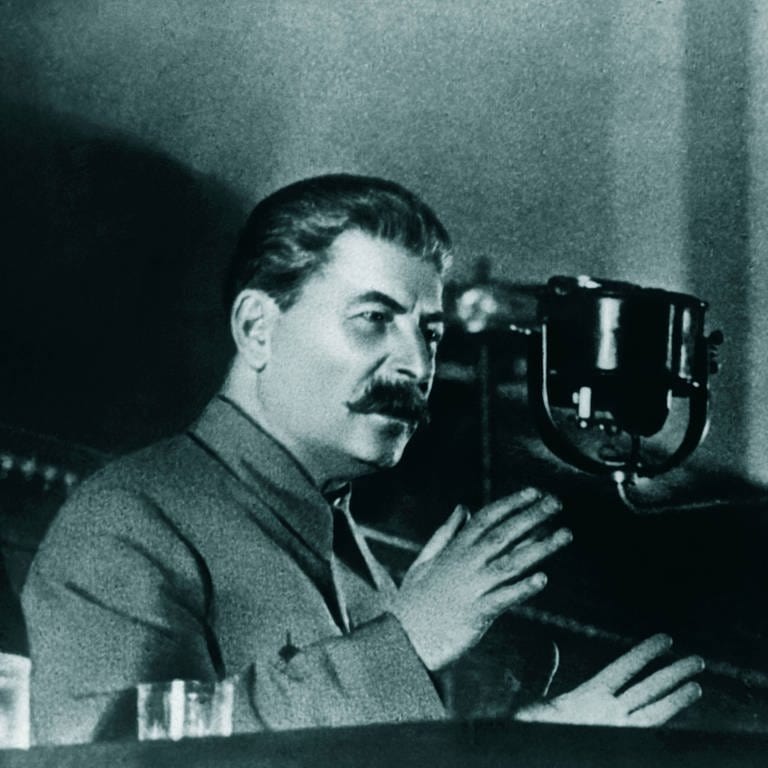

Seit Jahren werden auf Gegner des russischen Regimes Anschläge verübt, in Russland selbst, aber auch im Ausland. Das ist kein neues Phänomen, Josef Stalin verfolgte seine Widersacher sogar auf anderen Kontinenten.

Was Trotzki verdient, investiert er in die Sicherheit seines Hauses

Trotzkis Haus in Mexiko-Stadt ist eine Festung, es gibt Leibwächter, eisenverstärkte Türen, sogar einen Wachturm. Vieles von dem wenigen Geld, das der Revolutionär 1940 noch mit seinen Veröffentlichungen verdient, wird in die Sicherheit des Hauses investiert. Denn, dass sein Widersacher Stalin ihn töten wollte, das war Trotzki nur allzu klar: Seit Jahren ist er auf der Flucht.

Der kubanische Schriftsteller Leonardo Padura beschreibt es so: „Obwohl er seit zwölf Jahren auf ihn wartete, gelang es ihm manchmal zu vergessen, dass der Tod, vielleicht in den friedlichsten Stunden der Nacht, jederzeit an seine Tür klopfen konnte. In bester sowjetischer Manier hatte er gelernt, mit dem Gedanken an den Tod zu leben und ihn zu ertragen, wie ein zu enges Hemd.“

Einer der wichtigsten Maler Mexikos wird zum Attentäter

In der Nacht zum 24. Mai 1940 dringen etwa 20 Männer, mit Maschinengewehren bewaffnet, in das Haus ein. Heute ist es ein Museum – die Einschüsse in den Wänden sind Teil der Ausstellung.

Trotzki überlebt, er hatte sich unter dem Bett versteckt. Spätestens jetzt ist klar: Auch in Mexiko ist Trotzki nicht sicher, das Attentat kam aus der gesellschaftlichen Elite des Landes, ausgeführt von David Alfaro Siqueiros, bis heute einer der wichtigsten Maler Mexikos.

„Siqueiros galt schon lange vorher in Mexiko als extrem exzentrischer Künstler. Er war so ein sehr von sich überzeugter, sehr arroganter Mensch, der keine Meinung außer seiner eigenen gelten ließ“, sagt Stefan Rinke, Professor für die Geschichte Lateinamerikas.

Die Macht der Bilder

Die monumentalen Wandgemälde des Stalinisten Siqueiros zeigen Indigene, die ihre Ketten sprengen, mexikanische Arbeitermassen im Kampf. Und: Er malt sich selbst, mit erhobener Faust. Dennoch ist diese Kunst nicht nur Propaganda.

Der Muralismo war eine Art Bildungsprogramm für die arme Landbevölkerung. „Die Idee war, das Volk zu bilden und zwar ein Volk in Mexiko, was ethnisch heterogen ist. Dabei spielte auch die Idee eine Rolle, dass bei einer überwiegenden analphabetischen Bevölkerung der Macht des Bildes eine enorme Bedeutung zukommt“, so Stefan Rinke. Maler wie Diego Rivera, José Clemente Orozco oder eben David Alfaro Siqueiros sind die Stars des Muralismo.

David Alfaro Siqueiros wird rehabilitiert, Leo Trotzki muss trotzdem sterben

Nach dem Attentat auf Trotzki jedoch wird Siqueiros für einige Monate verhaftet und verlässt danach für einige Zeit das Land. Seine Karriere ist dennoch nicht vorbei, seine Gemälde zieren bis heute den Präsidentenpalast und sind in Museen zu finden. Der Attentäter als Staatsmaler?

Im Mexiko der 1940er-Jahre wird Siqueiros schnell rehabilitiert: „Man konnte das nicht einfach so ungestraft geschehen lassen, dass jemand einen friedlich lebenden Ausländer versucht zu ermorden. Das musste eine Strafe nach sich ziehen, aber diese Strafe entspricht diesem mexikanischen Gesamtsystem, dass man versuchte mit einer gewissen Nachsicht auch diese Leute zu integrieren. Denn sie waren ja Teil der Linken“, sagt Stefan Rinke.

Trotzki hingegen kann nicht mit der Nachsicht Stalins rechnen. Im August 1940 wird er in seinem Haus in Mexiko von einem sowjetischen Agenten ermordet.

Mehr zum Thema Stalinismus

Zeitwort 23.8.1941: Daniil Charms wird für geisteskrank erklärt

Der russische Dichter Daniil Charms ist einer größeren Öffentlichkeit erst im Zuge der Perestroika, der Öffnung unter Gorbatschow, bekannt geworden. Bereits Anfang 1942 war er in einem Leningrader Gefängnis verhungert - ein Opfer des Stalin-Regimes.

Baugeschichte Deutsche Architekten unter Stalin

Im Oktober 1930 bricht eine Gruppe deutscher Architekten in die Sowjetunion auf. Doch unter Stalin sind repräsentative Staatspaläste wichtiger als menschenwürdige Wohnungen.

Buchkritik Sasha Filipenko – Kremulator

Pjotr Nesterenko ist der Direktor des ersten Moskauer Krematoriums. Während des Stalinistischen Terrors verbrennt er die Leichen der zum Tode Verurteilten. Jahre später wird er selbst festgenommen wegen angeblicher Spionage. Der belarussische Autor Sasha Filipenko hat mit „Kremulator" einen beklemmend aktuellen Roman über das Leben in einer Diktatur und die Sinnlosigkeit des Krieges geschrieben.

Rezension von Tino Dallmann.

Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer

Diogenes Verlag, 256 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-257-07239-6