Physikalische Gesetze und chemische Spuren lassen Rückschlüsse zu

Darüber haben wir mittlerweile recht gutes Wissen, wenn es sich letztendlich auch nur um Erklärungsversuche bzw. Theorien handelt – schließlich war ja damals keiner dabei. Aber natürlich gelten die physikalischen Gesetze und wir haben chemische Spuren in den Gesteinen, die wir heute analysieren können.

Kant-Laplace-Theorie: Urnebel aus Gas und Staub

Wir beziehen uns noch immer auf die Kant-Laplace-Theorie. Demnach gab es einen Urnebel, der aus Gas und Staub bestand. Darin haben sich zunächst kleine Körper gebildet. Die kleinen Körper haben dann gewechselt, es haben sich größere gebildet und immer größere. Die haben sich gegenseitig "aufgefressen". Das heißt also, die Großen fressen die Kleinen und am Schluss sind die neun bzw. acht Planeten übrig geblieben, plus eine ganze Vielzahl von kleineren Körpern, die noch aus dieser Zeit stammen. Das ist das Interessante beispielsweise an Tschurjumow-Gerassimenko, diesem Komet, den wir mit der Rosetta-Mission gesucht haben.

Wir wollten da hin, weil wir einen Eisgesteinsbrocken aus der Nähe untersuchen und rausfinden wollten, wie die chemischen und physikalischen Eigenschaften davon sind, um wiederum im Rückschluss mehr zu lernen über die Details dieser Prozesse, die im frühen Sonnensystem gewirkt haben.

Astronomie und Raumfahrt: aktuelle Beiträge

Astronomie Zufallsfund: Stellares Schwarzes Loch in der Milchstraße entdeckt

Das Herumtaumeln eines Sterns hat Astronom*innen auf ein Schwarzes Loch in der Milchstraße aufmerksam gemacht. Es handle sich um das bisher massereichste bekannte stellare Schwarze Loch in unserer Galaxie, teilte die Europäische Südsternwarte mit.

Christine Langer im Gespräch mit David Beck, SWR Wissenschaft

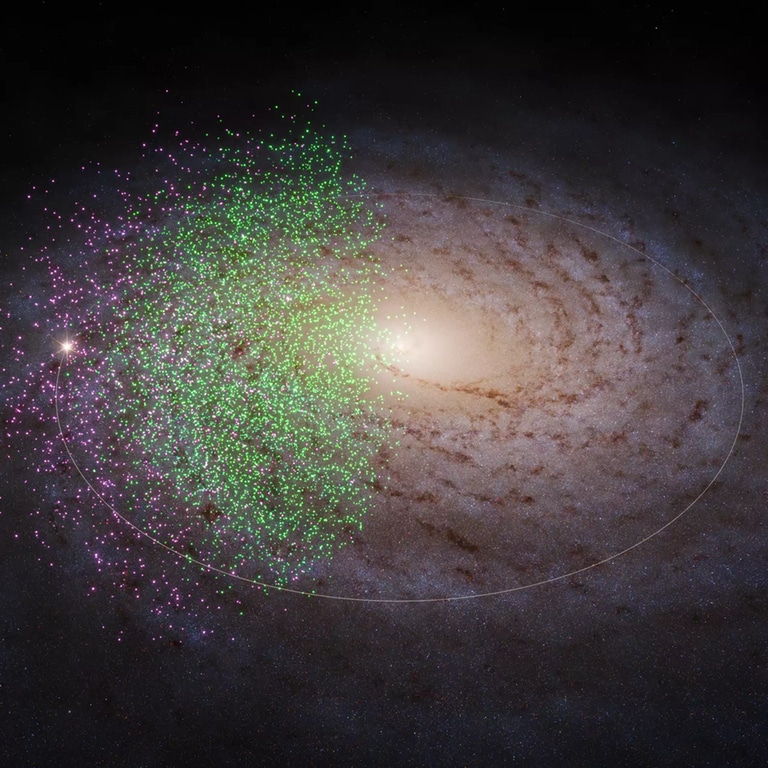

Astronomie Heidelberger Forscher entdecken frühe Bausteine der Milchstraße

Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg haben zwei der frühesten Bausteine der Milchstraße identifiziert. Die „Shakti“ und „Shiva“ genannten Überresten zweier Galaxien könnten vor 12 bis 13 Milliarden Jahren mit einer frühen Version der Milchstraße verschmolzen sein und so zum Wachstum unserer Heimatgalaxie beitragen haben.

Raumfahrt Aktueller Stand: Stürzt Weltraumschrott von der ISS auf Deutschland?

Weltraumschrott könnte am Freitag auch auf Teile Baden-Württembergs niedergehen. Fachleute bleiben aber bei ihrer Einschätzung und sehen in den herabfallenden Trümmerteilen des

ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS aller Voraussicht nach keine Gefahr für Deutschland.

Jochen Steiner im Gespräch mit David Beck, SWR-Wissenschaftsredaktion