Déjà-vu kann umgangssprachlich mehrere Phänomene bezeichnen. Zum einen sagt man das manchmal, wenn einem einfach irgendetwas bekannt vorkommt. Wenn man z. B. bestimmte Konflikte immer wieder erlebt.

Keine übersinnliche Erfahrung

Hier geht es aber um die Déjà-vu-Erfahrungen im engeren Sinn: Wenn man das Gefühl hat: "Das hab ich doch schon mal gesehen" – obwohl man weiß, dass das gar nicht sein kann. Man läuft durch eine Gegend und hat plötzlich das Gefühl: "Hier war ich doch schon mal?"

Es gibt zwei Arten, dieses Phänomen zu erklären. Man kann es spirituell-esoterisch angehen und sich auf übersinnliche Erfahrungen berufen. Oder dass man es in solchen Fällen mit Erinnerungen aus einem früheren Leben zu tun hat. Man kann sich viele solche Erklärungen ausdenken, sie lassen sich allerdings schlecht überprüfen.

Alternativ kann man versuchen, das Phänomen naturwissenschaftlich zu verstehen und zu fragen: Wie kann das Gehirn eine solche Illusion hervorrufen?

Wie wiedererkennen funktioniert

Was passiert im Gehirn, wenn wir etwas unter normalen Umständen wiedererkennen? Denn darum geht es ja: Um das Gefühl des "Wiedererkennens". Das können Hirnforscher gut erklären: Etwas wiederzuerkennen besteht aus drei Schritten:

- Wir erleben (sehen, hören, riechen …) etwas

- Parallel ruft unser Gehirn Erinnerungen aus der Vergangenheit ab und gleicht die neuen Eindrücke mit den alten Erinnerungen ab

- Wenn es Übereinstimmungen gibt, gibt es das Signal: "Kenne ich schon."

Epileptiker berichten besonders häufig von Déjà-vu-Erlebnissen

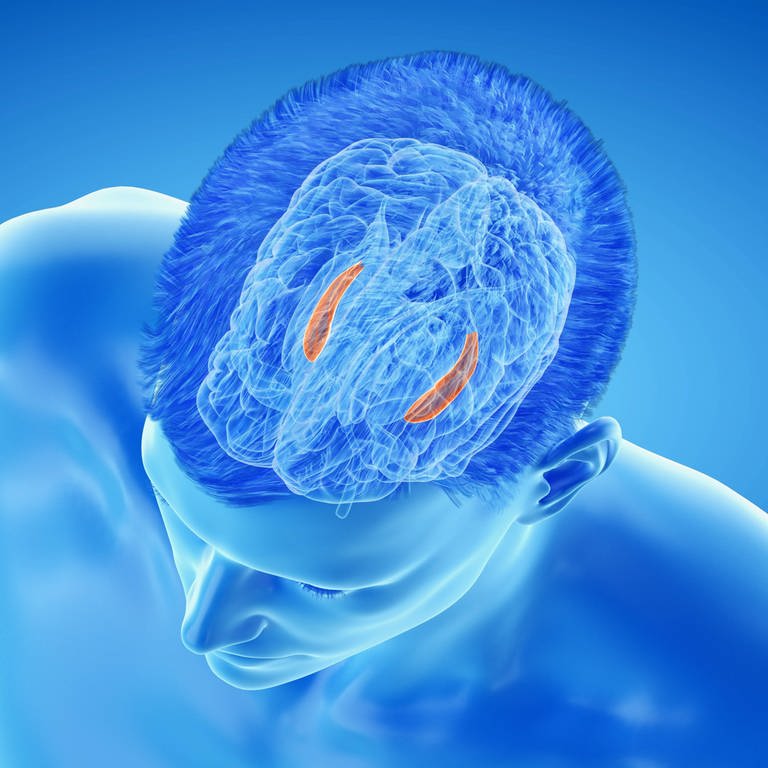

Man könnte nun ein Déjà-vu so erklären, dass sich der 3. Schritt gelegentlich verselbstständigt, d.h. dass das Gehirn die Meldung "Kenn ich schon" abfeuert, ohne dass es einen Anlass dafür gibt. Es gibt sogar einen Hinweis, dass das eine Ursache sein kann: Denn besonders häufig berichten Epileptiker von Déjà-vu-Erlebnissen.

Bei einem epileptischen Anfall kommt es, einfach gesagt, zu einer Art Kurzschluss im Gehirn. Und zum Teil sind bei einem solchen Anfall die gleichen Hirnregionen beteiligt wie die, die dafür zuständig sind, Gedächtnisinhalte zu bewerten. Das ist eine mögliche Erklärung.

Unbewusste Wahrnehmung

Eine andere Erklärung ist, dass wir unbewusst bestimmte Erfahrungen tatsächlich schon gemacht haben oder antizipieren: Ich mache mit jemandem einen Spaziergang über eine hügelige Landschaft, von einem Hügel sehe ich bis ins übernächste Tal, nehme das aber nicht bewusst wahr, weil ich gerade in das Gespräch vertieft bin. Unbewusst macht sich aber mein Gehirn schon einen Eindruck, wie es in diesem Tal wohl aussieht. Wenn ich es dann auf dem nächsten Hügel erneut sehe, kommt es mir vertraut vor. Das ist jetzt eine sehr konstruierte Situation, die nur veranschaulichen soll, wie man sich so ein unbewusstes Antizipieren vorstellen kann.

Dass unbewusste Wahrnehmungen eine Rolle spielen können, weiß man aber, weil es möglich ist, unter Hypnose Menschen mit Erfahrungen zu konfrontieren, an die sie sich zwar hinterher nicht erinnern können, die sie aber, wenn sie sie wieder machen, als Déjà-vu erleben.

Es gibt also verschiedene Ansätze, um Déjà-vus zu erklären. Die sind aber alle noch im Bereich des Spekulativen. Eine hieb- und stichfeste Erklärung gibt es noch nicht.

Hirnforschung Wie viele Gigabyte hat unser Gehirn?

Das kann man kaum abschätzen. Man kann allenfalls eine untere Grenze angeben, die sich vielleicht bei 1.000 Gigabyte bewegt. Aber auch diese Angabe ist im Grunde eine ziemlich willkürliche Schätzung. Das Problem ist, dass das Gehirn Information deutlich anders verarbeitet als ein Computer. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Musik Erinnern sich Finger an erlernte Gitarrenstücke?

Beim Musizieren wird der Musikkontext wiederhergestellt durch das Greifen der Gitarre, durch die ersten Töne. Aber dann passiert noch etwas anderes: Auch wenn Ihnen die Bewegungsmuster selber geholfen haben, es zu erinnern, ist es jetzt wiederum Ihr Gehör über den auditorischen Cortex, über die Musikanalyse, der ihnen signalisiert: Hey, das ist ja das Lied, wonach du gesucht hast. Von Martin Korte

Hirnforschung Was passiert bei einem Blackout im Gehirn und was kann man dagegen tun?

Einen Blackout hat man häufig in Situationen, die man als stressbehaftet erlebt. Dabei werden enorme Mengen von Glukokortikoiden, dazu gehört zum Beispiel das Kortisol, ausgeschüttet. So wird dem Gehirn und der Muskulatur viel Energie zur Verfügung gestellt. Daneben wirkt es aber auch aufs Gehirn, unter anderem auf den Hippocampus. Der Hippocampus ist einer der Strukturen, die wir für das Abspeichern von Informationen brauchen, aber auch um Erinnerungen zum Leben zu erwecken. Von Martin Korte

Derzeit gefragt

Tiere Warum schreien Hühner, nachdem sie ein Ei gelegt haben?

Hühner haben ständig zu allen Situationen irgendwelche akustischen Kommentare abzugeben; sie sind ständig in akustischer Kommunikation. Und es sind hoch soziale Vögel. Das bedeutet, dass dieses Gegacker nach der Eiablage in diesem Zusammenhang gesehen werden muss. Von Hans-Heiner Bergmann

Ornithologie Benutzen Blaumeisen das Nest vom Vorjahr oder bauen sie neu?

Das alte Nest, so wie es ist, wird nie mehr direkt benutzt, sondern die Vögel bauen ein neues Nestchen darüber. Von Claus König