Von Wasserstoff bis Uran: die chemischen Elemente mit den Ordnungszahlen 1 bis 92

Womöglich – aber unwahrscheinlich. Die Wissenschaft kann natürlich nur Aussagen treffen über Dinge, die sie untersuchen kann – sie kann aber nicht beweisen, dass es bestimmte Dinge im Universum nicht gibt.

Was sie sagen kann: Auf der Grundlage der bisher bekannten Naturgesetze dürfte es im Universum keine noch unbekannten Elemente geben. Und zwar deshalb, weil die chemischen Elemente – wie sie im bekannten Periodensystem stehen – einer inneren Systematik folgen. Was sie voneinander unterscheidet, ist vor allem die Zahl der Protonen – also der positiv geladenen Teilchen im Atomkern. So sind die Elemente praktisch durchnummeriert: Wasserstoff hat ein Proton, Helium hat zwei, Lithium drei. Dann geht es weiter mit Beryllium – vier – und Bor – fünf . Dann kommen die für uns so wichtigen Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff mit den Ordnungszahlen 6, 7 und 8.

Diese Liste geht so weiter und endet – zumindest bei den natürlichen Elementen – bei 92; so viele Protonen hat nämlich das Uran. Das Uran ist das schwerste natürlich vorkommende Element, zumindest auf der Erde.

Atome bestehen nicht nur aus Protonen, sondern auch aus Elektronen und Neutronen. Warum sind Elemente nur nach der Zahl der Protonen definiert?

Zum einen bestimmt die Zahl der Protonen unmittelbar auch die Zahl der Elektronen. Von denen wiederum hängen die Eigenschaften eines Atoms ab: ob und wie es sich mit anderen Atomen und Molekülen verbindet, wie es auf Strahlung reagiert, wie es aussieht, wie es sich elektrisch verhält, ob es Strom leitet oder nicht. All diese Eigenschaften sind es ja, die einem Element überhaupt erst seinen typischen "Charakter" verleihen. Und diese Eigenschaften hängen von der Anzahl der Protonen ab.

Aber man hat doch immer wieder Elemente entdeckt, die schwerer sind als Uran?

Es gibt zwar noch ein paar Elemente, die schwerer sind – aber die wurden immer künstlich erzeugt, darunter auch das bekannte Plutonium, das als unwillkommenes Abfallprodukt in Atomkraftwerken entsteht. Das hat die Ordnungszahl 94 – besitzt also zwei Protonen mehr als Uran.

Das Periodensystem kennt sogar weitere Elemente bis zur Ordnungszahl 118 – dem "Ununoctium". Doch all diese Elemente, die schwerer sind als Plutonium, sind äußerst instabil. Sie lassen sich nur künstlich herstellen und sind hoch radioaktiv – d.h. sie zerfallen im Bruchteil einer Sekunde. Das würde auch in anderen Teilen des Universums gelten – vorausgesetzt natürlich, dort herrschen die gleichen Naturgesetze.

Und wie wissen wir das?

Das ist die verbleibende Unbekannte: Wir können zwar vermuten, dass im gesamten Universum die gleichen Gesetze gelten und die Naturkonstanten den gleichen Wert haben – aber ganz sicher sein können wir nicht. Wir können nur sagen: Die uns bekannten Gesetze sorgen dafür, dass Materie aus den uns bekannten Atomen aufgebaut ist. Und alle Atome die es nach diesen Gesetzen potenziell geben kann, kennen wir.

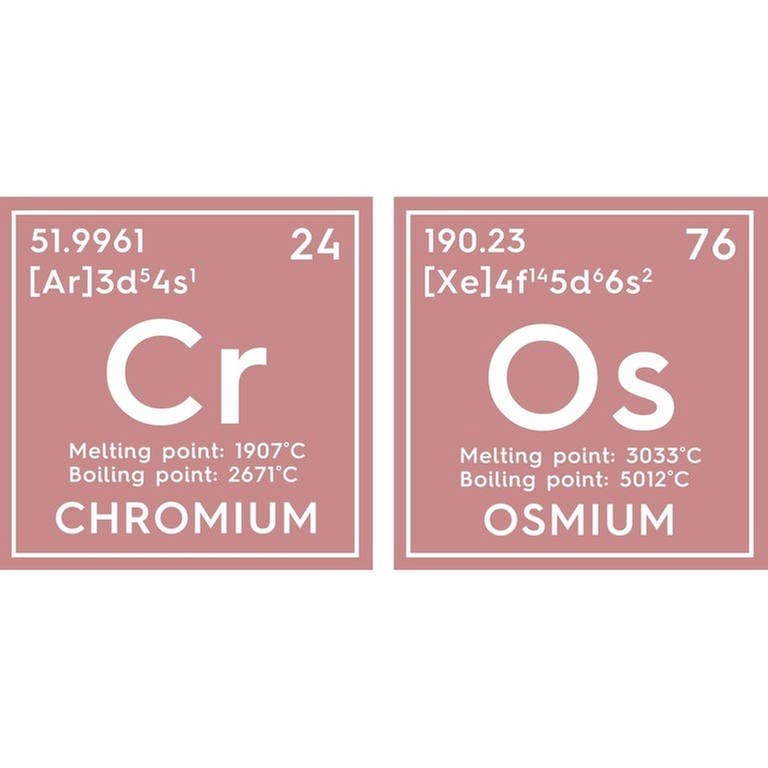

Chemie Welches ist das härteste Metall?

Wenn wir von reinen Metallen sprechen, also nicht von Legierungen wie Stahl oder von Metalloxiden, dann sind die härtesten Metalle Osmium bzw. Chrom. „Bzw.“ bedeutet: Es kommt darauf an, welche Definition von „Härte“ man anwendet. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Chemie Ist Bronze ein Edelmetall?

Bronze besitzt eine wichtige Edelmetall-Eigenschaft: Sie ist sehr korrosionsbeständig, oxidiert also kaum. Gilt sie damit schon als Edelmetall? Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Biologie Warum besteht das Leben aus Kohlenstoff?

Von den 118 chemischen Elementen gehören nur 6 zu den Bausteinen, aus denen sich Lebewesen zusammensetzen: Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel. Von Claudia Neumeier | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.