Unmengen weggeworfener Öltanks türmten sich nach der Flut entlang der Straßen. Tanks, die zuvor in den Heizungskellern der Häuser an der Ahr standen. Nach Schätzungen des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums wurden bei der Katastrophe im Juli 2021 mehr als 1.000 Häuser durch ausgelaufenes Heizöl beschädigt. Manche davon mussten deswegen abgerissen und das Erdreich abgetragen werden.

110.000 Liter Öl-Wasser-Gemisch musste die Feuerwehr nach dem verheerenden Hochwasser allein im Dorf Marienthal im Kreis Ahrweiler aus den Häusern pumpen, wochenlang hing der Gestank von Öl überall fest.

Marienthal startet Vorzeigeprojekt

Das wollen wir nicht mehr, war laut "Dorfkümmerer" Rolf Schmitt die einhellige Meinung. Der engagierte Marienthaler ist als Verbindungsperson zur Verbandsgemeinde Altenahr abgeordnet.

"Wir müssen uns beim nächsten Hochwasser keine Sorgen machen, dass uns das Öl durch die Häuser fließt."

Schon kurz nach der Flut hatten sich viele Anwohner im Ahrtal Alternativen zur Ölheizung gewünscht. Die Dorfgemeinschaft in Marienthal hat sich für ein Kraftwerk entschieden, das mit Holzpellets betrieben wird und möglichst CO2-neutral sein soll. 30 Häuser sind daran angeschlossen - fast alle im Dorf. Ein echtes Vorzeigeprojekt, auf das sie in Marienthal stolz sind. Wenn alles nach Plan läuft, fährt das Kraftwerk im November an.

Vorzeigeprojekt für das Ahrtal und ganz Rheinland-Pfalz

Für die parteilose Landrätin im Kreis Ahrweiler, Cornelia Weigand, ist das Ganze ein Vorzeigeprojekt, das sie sich auch für andere Kommunen wünscht. Aber auch landesweit könnten solche Projekte eine Signalwirkung haben und als Vorbilder dienen.

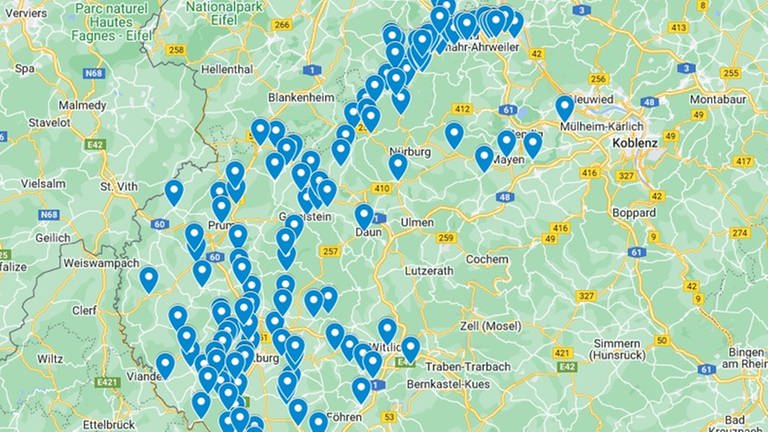

Denn Paul Ngahan, Experte für nachhaltige Wärmeversorgung bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz, beschreibt eine kluge kommunale Wärmeplanung als gute Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen zu senken. Durch die Errichtung von Wärmenetzen wie in Ober Kostenz und Kappel im Hunsrück, Marienthal und Rech im Ahrtal oder Gimbweiler im Kreis Birkenfeld ließen sich die CO2-Emissionen deutlich reduzieren.

Wie lassen sich Kraftwerke und Leitungsnetze finanzieren?

Doch häufig stellt die Finanzierung eine große Hürde dar. Die Entstehungskosten der neuen Netze seien sehr hoch, erklärt Landrätin Weigand. Es müssen genug Haushalte mitmachen, sonst rechnet sich so ein Nahwärme-Kraftwerk nicht. Außerdem dürfen die Orte nicht zu groß sein, sonst braucht man ein zu langes Leitungsnetz, das wieder hohe Kosten verursacht.

"Aber wenn es bezahlbar ist, dann ist es auch eine Alternative, die für die Zukunft preisstabiler ist, weil ich eben von den explodierenden Preisen für fossile Energiequellen dann bis zum gewissen Maß entkoppelt bin", sagt Weigand.

So wird das Nahwärme-Kraftwerk in Marienthal finanziert

Das Nahwärme-Kraftwerk in Marienthal kostet beispielsweise 1,7 Millionen Euro. Fast die Hälfte der Kosten (700.000 Euro) wird aus Mitteln aus einem Fördertopf der EU abgedeckt. Unterm Strich kostet der Hausanschluss 15.000 Euro. Doch auch hier gibt es eine Förderung für Umstellung von Öl auf möglichst CO2-neutrales Heizen in Höhe von 45 Prozent vom Land Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen Fördermittel für den Wiederaufbau nach der Flut.

Zur Förderung weiterer Nahwärmeprojekte, wie möglicherweise auch in Dernau, sagt Umweltministerin Karin Eder (Grüne): "Was wir zugesagt haben als Land, und das haben wir in Marienthal ja auch gezeigt, dass wir uns jedes Projekt anschauen - wie wir helfen können und mit welchem Fördersatz."

Warum jetzt der Zeitpunkt günstig ist

Mit Blick sowohl auf die aktuelle Lage im Ahrtal als auch in die Zukunft ist für Landrätin Cornelia Weigand auf jeden Fall klar: "Jetzt ist der beste Zeitpunkt" für einen Energiewechsel im Ahrtal.