Ein Montagabend im Januar. Draußen ist es längst dunkel, da wird im Landtag in Mainz der letzte Taggesordnungspunkt aufgerufen. Ein Antrag der AfD steht zur Diskussion. Die Partei fordert: "Keine 'geschlechtergerechte Sprache' an Schulen und in der Landtagsverwaltung".

AfD-Antrag zu geschlechtergerechter Sprache wird abgelehnt

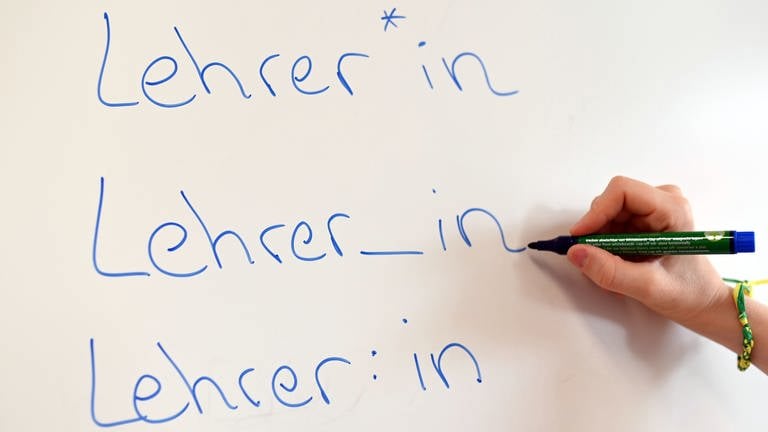

Martin Louis Schmidt steht für die AfD am Rednerpult und hält eine Lobrede auf das generische Maskulinum. Er will "keine Ideologie auf Kosten unserer Kinder". Konkret will die Fraktion erreichen, dass in der Schule keine Genderzeichen wie der Genderstern, das Binnen-I, Doppelpunkt oder Unterstrich verwendet werden (Schüler*innen, SchülerInnen, Schüler:innen, Schüler_innen). Die anderen Fraktionen halten dagegen, der Antrag wird abgelehnt.

GEW: Kindern sensiblen Umgang mit Sprache vermitteln

Klaus-Peter Hammer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat eine klare Meinung zu dem Thema: "Es ist wichtig, dass gendergerechte Sprache im Unterricht eine Rolle spielt", sagt der GEW-Vorsitzende von Rheinland-Pfalz. Kindern solle im Laufe ihres Schullebens ein sensibler Umgang mit Sprache vermittelt werden. Und wenn sich alle Kinder angesprochen fühlen sollen, komme man um gendergereche Sprache nicht herum.

Gendergerechte Sprache kann verschieden aussehen: Die Nutzung von Paarformen (Schülerinnen und Schüler), neutrale Formen (Lehrkräfte) oder Genderzeichen, die im Mündlichen durch eine kurze Sprechpause ausgedrückt werden können - beim Wort Schüler:innen zum Beispiel vor dem Wortteil "-innen".

Welche dieser Formen verwendet wird, ist Hammer nicht so wichtig. Es geht ihm auch nicht um die hundertprozentige Einhaltung, sondern darum, ein Bewusstsein zu schaffen. "Ich bin gegen dogmatische Vorgaben." Vom Bildungsministerium wünscht er sich aber einen Leitfaden zu dem Thema, damit Lehrkräfte eine Orientierung bekommen.

Vorschrift zur gendergerechten Sprache soll überarbeitet werden

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium kann aktuell nur auf die schon etwas in die Jahre gekommene Verwaltungsvorschrift von 1995 verweisen: "Geschlechtsgerechte Amts- und Rechtssprache". In dieser werden Paarformen und neutrale Formen empfohlen, Genderzeichen jedoch noch ausgeschlossen. In einer aktuellen Handreichung zu dieser Vorschrift werden die Genderzeichen hingegen als Option vorgeschlagen. Keines der beiden Papiere widmet sich jedoch explizit dem Umgang mit geschlechtergerechter Sprache an Schulen.

Die alte Verwaltungsvorschrift soll gemäß Koalitionsvertrag überarbeitet werden, heißt es aus dem Ministerium. Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) warnte in einer Stellungnahme derweil vor "Genderexperimenten" an Schulen.

Das Ministerium teilte dem SWR mit, dass in Schulen prinzipiell gemäß der geltenden Rechtschreibregeln unterrichtet werde. Diese sehen momentan keine Genderzeichen vor. Interessanterweise macht das Ministerium dennoch deutlich: "Schülerinnen und Schüler erhalten in Rheinland-Pfalz keinen Punktabzug oder eine schlechtere Note, wenn sie in einer schriftlichen Ausarbeitung Genderzeichen nutzen oder nicht gendern."

Denn: Sprache sei in ständigem Wandel und es sei wichtig, " alle Geschlechter auf respektvolle Art und Weise anzusprechen". Dies solle auch in der Schule thematisiert werden.

Rechtschreibrat ist gegen Nutzung von Genderzeichen

Der Rat für Deutsche Rechtschreibung - maßgebliche Instanz in Sachen Rechtschreibregeln - beobachtet die Sprachentwicklung und das Problem mit dem Gendern an Schulen schon länger. So einfach empfehlen könne man Schreibweisen mit Genderstern nicht, erklärt Geschäftsführerin Sabine Krome: "Das stellt gravierende Eingriffe in Orthographie, Grammatik und Wortbildung dar." Laut Krome ist das Gendern besonders gravierend für Deutschlernende, also Kinder und Menschen mit Migrationshintergrund.

Diskussion ums Gendern nimmt militante Züge an

Lehrerin Cornelia Schwartz ärgert bei der ganzen Diskussion ums Gendern, dass sie teilweise fast militante Züge annehme. "In dieser Auseinandersetzung scheint die eine Seite eine heilige Pflicht darin zu sehen, die eigene, eigentlich menschenfreundliche Haltung durch Gendern zum Ausdruck zu bringen, während sie gleichzeitig der anderen Seite Menschenfeindlichkeit vorwirft, weil diese nicht gendert", so die Vorsitzende des Philologenverbands Rheinland-Pfalz.

Wenn jemand kein Gendersternchen verwende, heiße das aber nicht, dass die Offenheit fehle. "Freundlichkeit und Offenheit kann man auf viele verschiedene Arten zum Ausdruck bringen. In Diskussionen wird hier unterschiedslos oft eine gewisse Geisteshaltung unterstellt."

Dass eigentliche Problem sei die Diskriminierung gewisser Gruppen, doch das werde völlig übertönt. In der Genderdebatte werde versucht, Menschen durch Sprache zu einer anderen Haltung zu bringen. Sprache alleine könne aber keinen Sinneswandel bei Menschen auslösen, erst recht keine Sprache, die als auferlegt empfunden werde, sagt Schwartz.

Schüler*innenvertretung ist gegen Zwang zum Gendern

Das Ziel solle es sein, dass Sprache niemanden ausgrenzt. Das sei aber ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, sagt Landeselternsprecherin Kirsten Hillert. "Es bleibt abzuwarten, welche Sprachverwendung sich durchsetzen wird. Gegenwärtig haben wir keine einheitliche Regelungen für eine nicht diskriminierende Sprachverwendung an Schulen." Bei aller Diskussion solle auch die "pädagogische Freiheit der Lehrkräfte" berücksichtigt werden.

Und wie sieht es um die Freiheit der Schülerinnen und Schüler aus? Auch die sollte gewahrt bleiben, findet Estella McColgan von der Landesschüler*innenvertretung (LSV). Bei der LSV wird der Genderstern genutzt, McColgan spricht Wörter wie "Schüler:innen" mit Pause. Eine mögliche Verpflichtung zu Gendersprache sieht sie aber kritisch. "Das sollte nicht von oben herab bestimmt werden", sagt sie.

Diskutiert werde das Thema aber: in Deutsch, Ethik, Sozialkunde. "Das ist eine gesellschaftliche Frage und Schule bildet die Gesellschaft ab. Auch unter Schüler:innen gibt es keine einheitliche Meinung."