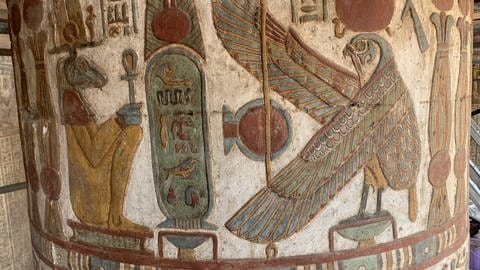

Bei den Deckenbildern handelt es sich nach Angaben der Tübinger Forscher um insgesamt 46 Darstellungen von zwei Göttinnen mit Kronen. Beide Göttinnen werden als Geier mit ausgebreiteten Flügeln dargestellt. Die oberägyptische Göttin Nechbet hat einen Geierkopf, die unterägyptische Göttin Wadjet den Kopf einer Kobra.

2.000 Jahre lang waren die Deckengemälde von einer Dreck- und Rußschicht verdeckt, die aber dafür sorgte, dass die Gemälde konserviert wurden. Seit 2018 arbeiten das Institut für Alte Kulturen des Orients an der Universität Tübingen und das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer daran, die Malereien, Reliefs und Inschriften des Tempels freizulegen.

Zwar seien Tempel und Götterdarstellungen des Altertums oft mit leuchtenden Farben bemalt gewesen, sagt Professor Christian Leitz. Sie seien aber meist durch äußere Einflüsse verblasst oder vollständig verschwunden. Die nun aufgetauchten Darstellungen der beiden Kronengöttinnen waren nach Angaben der Tübinger Forscher auch der Fachwelt in ihrer Farbenpracht bislang unbekannt.

Einzigartiges Bildprogramm

Zwar hatte ein französischer Ägyptologe den Tempel von Esna und die damals sichtbaren Bildwerke bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts systematisch dokumentiert, berichtet der Tübinger Wissenschaftler Dr. Daniel von Recklinghausen. Das Bildprogramm des Tempels sei aber hinsichtlich des Reichtums der Darstellungen und des Erhaltungszustands der Farben einzigartig.

Übersetzung aller Inschriften ist geplant

Mehr als die Hälfte der Decken und acht der 18 Säulen wurden bislang gesäubert, konserviert und dokumentiert. Damit lassen sich erstmalig sämtliche Dekorationselemente zueinander in Beziehung setzen, so Christian Leitz. Der Tübinger Ägyptologe plant nun eine Gesamtübersetzung der Inschriften im Tempel von Esna. Außerdem beschäftigt er sich mit den Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Inschriften und Darstellungen im Inneren des Tempels.

Idealbeispiel ägyptischer Tempelarchitektur

Von dem Tempel in Esna, 60 Kilometer südlich von Luxor, ist nur die Vorhalle erhalten. Die Lage mitten im Stadtzentrum hat wohl dazu beigetragen, dass die Halle vollständig erhalten blieb. Andere antike Gebäude wurden während der Industrialisierung Ägyptens als Steinbruch genutzt.

Die Vorhalle aus Sandstein wurde spätestens unter dem römischen Kaiser Claudius (41–54 n. Chr.) vor das eigentliche Tempelgebäude gesetzt. Die Halle hat eine Länge von 37 Metern, ist 20 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Halle war vermutlich deutlich größer als der Tempel selbst. Schon zu Napoleons Zeiten erregte der Bau in Fachkreisen große Aufmerksamkeit. Man betrachtete ihn als Idealbeispiel altägyptischer Tempelarchitektur.