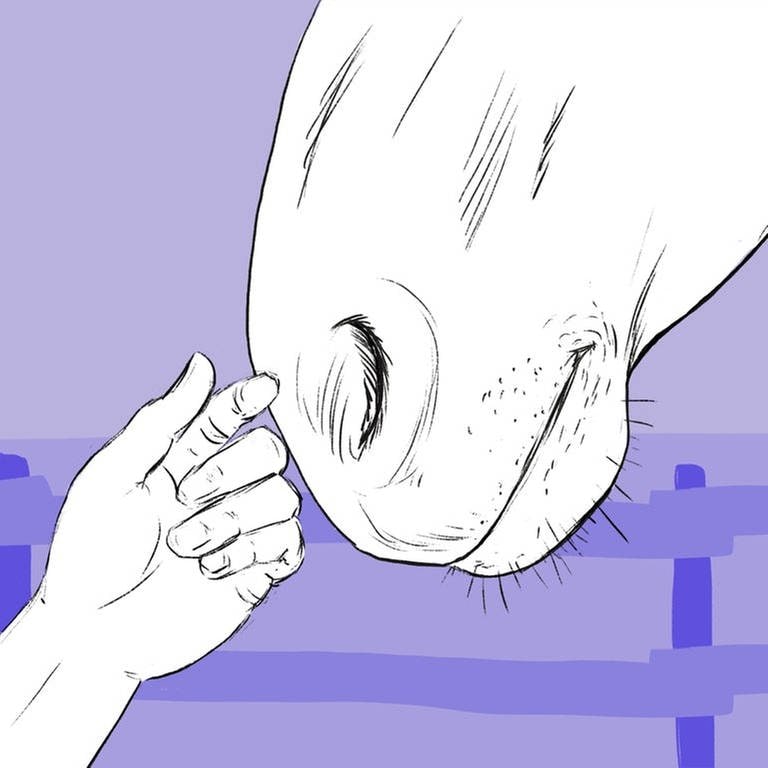

Vermutlich mehr als 80 Prozent von Europas Milchkühen haben heute keine Hörner mehr. Dabei spielen Hörner eine zentrale Rolle in ihrem Sozialverhalten. Eine Studie zeigt: Mehr als ein Drittel der Kälber leidet nach dem Enthornen noch monatelang.

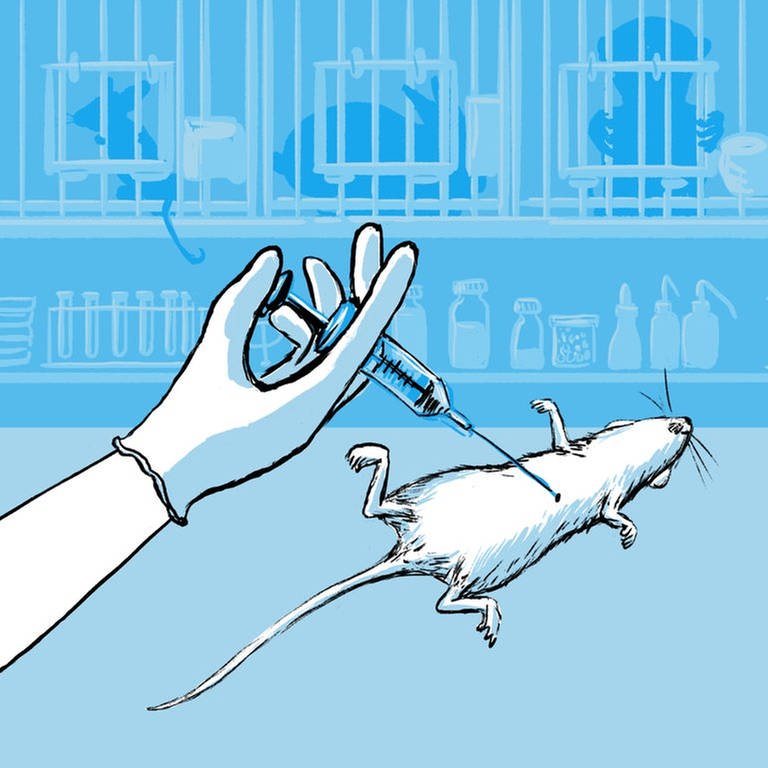

Allein in Deutschland werden jährlich rund 1,4 Millionen Kälber enthornt – wegen der Unfallgefahr. Ein Forscherteam der Universität Bern hat herausgefunden, dass Kälber nach der Enthornungs-Prozedur noch lange an Schmerzen leiden:

38 Prozent der enthornten Versuchstiere haben am Kopf selbst drei Monate nach dem Eingriff schon bei leichter Berührung Schmerzreaktionen. Mit anderen Worten: Der Schmerz dauert mit Sicherheit länger als drei Monate.

Möglicherweise halten die Schmerzen ein ganzes Tierleben lang an? – Man weiß es nicht. Die Studie wurde vom Schweizer Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegeben, dem Bundesamt für Landwirtschaft. Allerdings begrenzt auf die ersten Monate nach der Enthornung. Der Schweizer Tierschutz STS fordert, diese Studie zu verlängern. Nur so lässt sich herauszufinden, wie lange die Tiere wirklich leiden.

Die Hornknospen der Kälber werden weggebrannt

In der Regel werden Kälber mit einem Gerät namens Thermokauter enthornt. Das ist eine Art heißes Brenneisen, das den Hornansatz wegbrennt. Der Thermokauter wird auf ungefähr 600 Grad erhitzt. Dann wird er auf die Hornknospe der Kälber gedrückt und ungefähr 10 Sekunden gehalten, bis ein Ring um die Hornknospe herum ausgebrannt wird. Ein Horn kann so nicht mehr entstehen.

Kälber erleiden durch die Enthornung starke Schmerzen

In Deutschland müssen pro Jahr anderthalb Millionen Kälber diese Prozedur über sich ergehen lassen. Sie dürfen bis zum Alter von sechs Lebenswochen ohne Betäubung enthornt werden. Nur Beruhigungs- und Schmerzmittel sind vorgeschrieben. Doch diese Mittel können Schmerzen nicht völlig unterbinden, sagt Gerd Möbius von der deutschen tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz TVT:

Dazu müsste dringend ein Lokalanästhetikum gegeben werden, um die Schmerzen, die bei der Enthornung entstehen zu reduzieren oder am besten ganz auszuschalten.

Warum wird überhaupt enthornt?

In der Regel enthornen Bauern ihre Kühe, um sie wirtschaftlicher halten zu können. Landwirte nutzen oft das Argument, dass sich Kühe bei ihren Rangkämpfen in den Laufställen mit ihren Hörnern verletzen würden. Sie befürchten auch, dass Stallarbeiter durch die Hörner der Kühe gefährdet würden. Dem widerspricht Stiftungsratspräsident des Schweizer Forschungsinstitutes für biologischen Landbau, Martin Ott. Er meint, es liege daran, dass Kühe mit Hörnern einfach mehr Raum einnehmen und das für die Bauern nicht wirtschaftlich sei. Kühe ohne Hörner könnten besser in sehr engen Laufställen gehalten werden.

Kühe mit Hörnern sind nicht gefährlicher

Eine Reihe von Studien belegt, dass Kühe nicht gefährlicher sind, nur weil sie Hörner haben. Eine der jüngsten Studien beschäftigt sich gerade mit „Hörnern im Laufstall“. Forscher der Universität Kassel haben drei Jahre lang deutschlandweit 39 Milchkuh-Betriebe auf hornbedingte Tierschäden untersucht. Die Agrarwissenschaftlerin Julia Johns hat die Studie wissenschaftlich begleitet. Ihr Ergebnis:

In behornten Herden nehmen die Auseinandersetzungen mit Körperkontakt eher ab. In hornlosen Herden dagegen sind Verletzungen häufiger, da die Tiere sich mit Körperkontakt, also mit Kopfstoß, gegenseitig verletzen.

Hörner dienen den Tieren auch zur Kommunikation

So reichen oft kleine Bewegungen mit dem gehörnten Kopf um Distanz zu schaffen. Hornlose Kühe hingegen brauchen dazu oft den Kopfstoß, also direkten Körperkontakt.

Gehörnte Kühe führen zu weniger Verletzungen im Stall - so lautet eine weitere Erkenntnis der Kasseler Studie: Auf Bauernhöfe, in denen sämtliche Kühe Hörner tragen, treten keine oder sogar weniger hornbedingte Schäden und Verletzungen auf als in Ställen mit teilweise enthorntem Tierbestand. Das ist für Forscherin Johns ein Hinweis darauf, dass Ställe so gebaut werden können, dass trotz Hörnern wenig passiert. Dabei geht es primär darum, das Konkurrenzverhalten der Tiere untereinander zu minimieren, indem man ihnen mehr Platz zugesteht.

Hörner sind die Klimaanlage der Kuh

Die Hörner sorgen dafür, dass die Kuh einen kühlen Kopf behält. Sie kann über die Hörner überschüssige Wärme ableiten und so vor allem das Gehirn schützen. Das legen mehrere Studien nahe. Je heißer das Klima, umso grösser sind deshalb die Hörner. Und umgekehrt. In kühlen Weltgegenden wachsen kleinere Hörner.

Kühe fühlen sich offenbar am wohlsten bei Temperaturen von knapp unter null Grad bis plus 25 Grad. Oberhalb davon kann das Tier Hitzestress erleben. Unterhalb davon empfindet das Tier auch Kältestress. Die Hörner haben da eine Regulationsfunktion.

Wenn in der Herde Ruhe herrscht, kommt es selten zu Hornunfällen

Voraussetzung für Ruhe in der Herde sei eine gute Mensch-Tier-Beziehung, so die Forscher. Das bedeutet freundlich und geduldig sein mit den Tieren, sie streicheln, ruhig sprechen, nicht anschreien, nicht schlagen, nicht stoßen. Allerdings reiche ein einmaliges Streicheln nicht. Es brauche einen permanenten positiven, freundlichen Kontakt. Davon können Kälber auf Groß- und Riesenbetrieben mit vielen tausend Tieren aber nur träumen.

Kühe und Kälber verbringen ihr kurzes Leben oft in vollautomatisierten Ställen

In Deutschland leben europaweit die meisten Milchkühe. In den größten Ställen stehen über tausend Kühe. Vollautomatische Melk- und Fütterungssysteme, Reinigungsroboter, automatische Fellpflege … Die Zukunft des beziehungslosen Mensch-Tier-Verhältnisses hat längst begonnen.

Eine Kuh lebt im Schnitt nur zweieinhalb Jahre

Die Nutzungsdauer einer Kuh beträgt in großen Tierhaltungen gerade mal zweieinhalb Jahre, sagt Anet Spengler, Schweizer Agrar-Ingenieurin und Nutztierwissenschaftlerin vom FIBL, dem weltweit führenden Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Spengler kritisiert, das sei unglaublich kurz. Dieses kurze Leben und damit verbunden ständig neue Tiere im Stall trägt nicht zu Herdenruhe und zu einer guten Beziehung zwischen den Tieren und auch zwischen Tier und Mensch bei.

Ist die Zucht von hornlosen Rindern eine Alternative?

Mit der Zucht hornloser Rinder wird bereits in großem Stil experimentiert. Bei einigen Rinderrassen könnte es in wenigen Jahren gar keine horntragenden Kühe mehr geben. Die Nutztierwissenschaftlerin Anet Spengler kritisiert:

Das Wegzüchten ist ja noch schlimmer als einfach wegnehmen. Denn dann können Kühe überhaupt keine Hörner mehr ausbilden, obwohl wir nicht einmal genau wissen, für was alles sie sie ausbilden.

Da an einem Wesensmerkmal aller Rinder gezüchtet wird, sind die Effekte, die das auf die Genetik haben könnte, vollkommen unbekannt.

Spielen die Hörner auch für die Verdauung der Wiederkäuer eine Rolle?

Hinweise darauf hat die deutsche Agrarwissenschaftlerin Jenifer Wohlers gefunden:

Das Horn ist bei den Milchkühen innen hohl und hat eine Verbindung zum Stirnraum. Das heißt, wenn die Kuh atmet wird auch die Stirn mit durchgeatmet. Da die Kuh ein Wiederkäuer ist, atmet sie auch die Gase, die sie in ihrer Verdauung produziert, nämlich Methangase und Kohlendioxid, bis in die Hörner hinein. Die Hörner sind dann ganz stark durchblutet.

Wohlers geht davon aus, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Atmung bis in die Hörner hinein und der effektiveren Verdauung. Das ist jedoch bisher nicht wissenschaftlich belegt. Belegt ist aber, dass sich der Schädel bei enthornten Kälbern anders entwickelt. Sie haben ein höheres, etwas spitzeren Stirnbein als bei Tieren mit Hörnern. Agrar-Ingenieurin Anet Spengler geht davon aus, dass diese höhere Stirnbein-Wölbung eine Kompensation sein könnte für den fehlenden Horn-Hohlraum.

Die Hörner der Milchkuh sind für die Bauern teuer

Denn Landwirte bekommen für ihre Erzeugnisse nicht den Preis, der für eine ethisch verantwortbare Tierhaltung nötig wäre. Es gibt aber Milchproduzenten und Verarbeiter, die Milch und Käse explizit von horntragenden Kühen verkaufen. Demeter ist ein Beispiel dafür. Demeter-Milch ist dementsprechend teurer als Milch von anderen Milchproduzenten.

Weitere Recherchen und Interviews zum Thema hat unser Autor Peter Jaeggi auf seiner eigenen Website in dieser Broschüre zusammengefasst.

Produktion 2019