Wahrscheinlichkeit, auf ein Antidepressivum anzusprechen, liegt bei 40 Prozent

Medikamente sind die Standardbehandlung bei Depressionen: Manchen Erkrankten helfen sie, sehr vielen aber auch gar nicht. Entsprechend groß ist die Kontroverse um ihre Anwendung. Ein Überblick über die Fachliteratur konstatiert ein Patt zwischen den Befürwortern und den Skeptikern.

Laut Martijn Arns von der Universität Utrecht liegt die Wahrscheinlichkeit, auf ein Antidepressivum anzusprechen, bei etwa 40 Prozent und damit nur zehn bis 15 Prozentpunkte über dem Anteil jener, die positiv auf ein Placebo reagieren. Nur bei gut der Hälfte hält die Besserung länger als ein halbes Jahr an.

Antidepressiva können abhängig machen

Eine geringe Erfolgsaussicht wäre noch kein so großes Problem, wenn es nicht andererseits viel zu verlieren gäbe: Die derzeitigen Antidepressiva können auf Dauer für Probleme sorgen. Der Körper gewöhnt sich an sie wie an eine Droge. Deshalb erleben etliche Behandelte eine Art Entzug, wenn sie die Mittel absetzen.

Diese Faktoren müssen der Schwere des Leidens gegenübergestellt werden: Depressionen können derart belastend sein, dass auch eine geringe Erfolgsaussicht schon ein Hoffnungsschimmer ist.

An neuen Medikamenten wird geforscht

Darum suchen Forscherinnen und Forscher auch weiterhin nach neuen Heilmitteln. Dabei testen sie auch solche, die sich bei anderen Problemen bewährt haben und die man für einen Einsatz gegen Depressionen eher nicht vermuten würde, etwa Botox und Ketamin.

Botox glättet die Zornesfalte und wirkt wohl positiv auf depressive Gefühle

Botox ist das hochwirksame Gift eines Bakteriums. Es wird in die Stirn, genauer: die Glabella-Region, gespritzt. Diese ist auch als „Zornesfalte“ bekannt. So wird die Möglichkeit, Wut oder Traurigkeit auszudrücken, reduziert. Es ist noch nicht sicher, ob depressive Gefühle schon abnehmen, weil sie nicht mehr ausgedrückt werden können. Auch mittelbare Effekt, wie die positive Reaktion der Mitmenschen auf einen freundlichen Gesichtsausdruck, werden diskutiert. Außerdem könnte die Injektion unmittelbare chemische Folgen für das Gehirn haben. Aufgrund erster positiver Ergebnisse sollen derlei Fragen geklärt werden, bevor Botox zur Behandlung von Depressionen zugelassen wird.

Ketamin kann besonders schnell wirken

Ketamin sorgt derzeit für viel Aufregung in der Depressionsbehandlung. Es ist auf dem Schwarzmarkt als Droge erhältlich, eigentlich aber ein Schmerz- und Narkosemittel, das seit Jahrzehnten bei Operationen eingesetzt wird. Zufällig wurde festgestellt, dass sich bei depressiv Erkrankten nur wenige Stunden nach einer Operation die Stimmung hob, wenn Ketamin eingesetzt wurde. Bei verbreiteten Antidepressiva beginnt die Wirkung hingegen häufig erst nach mehreren Wochen. Aufgrund der langen medizinischen Erfahrung mit Ketamin können Nebenwirkungen ausgeschlossen werden. Doch auch hier bedarf es weiterer Studien, bis eine entsprechende Behandlung von Krankenkassen übernommen wird.

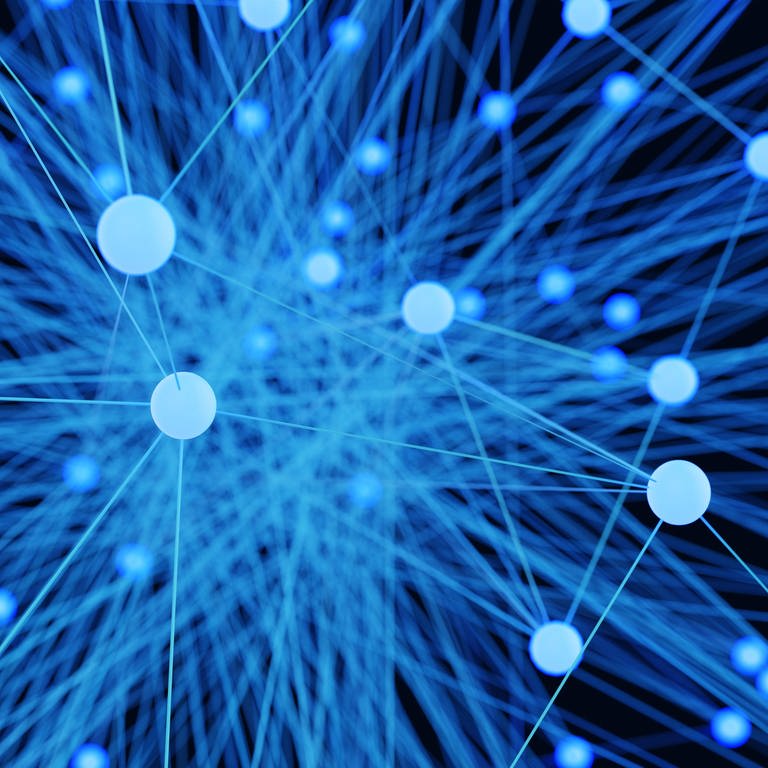

Präzisionsmedizin: Betroffene mit dem passenden Medikament behandeln

Meist ist nicht klar, welchen Patienten welches Medikament hilft. Hier treffsichere Vorhersagen machen zu können, ist das Ziel der Präzisionsmedizin. Brenda Penninx von der Freien Universität Amsterdam etwa spricht davon, „zwei oder drei relativ homogene Untergruppen von Patienten unterscheiden“ zu können. Nur bei einer Gruppe mit schweren Symptomen zeigt sich ein überaktives Immunsystem, das gezielt behandelt werden sollte.

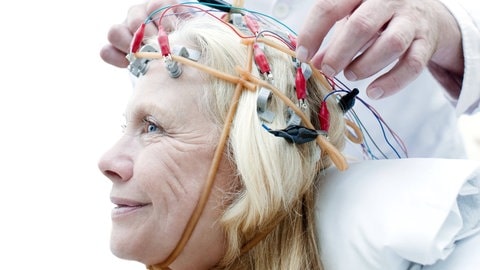

Martijn Arns von der Universität Utrecht untersucht am EEG den Zusammenhang von Gehirnwellenmustern und Behandlungserfolgen. Über Elektroden misst er die Hirnströme von Betroffenen und klassifiziert sie nach Frequenz, Asymmetrie und einer speziellen Art Gehirntätigkeit, die sich auch im Fall von Epilepsie findet. Damit hofft er, vorhersagen zu können, welche Medikamente am besten helfen – aber auch, ob womöglich eine Stimulation des Gehirns mit elektrischem Strom oder doch eine Psychotherapie mehr Erfolg versprechen.

Der richtige Umgang mit dem eigenen Leiden ist Teil der Genesung

Aufgrund der schweren Bestimmbarkeit einer passenden Behandlung erscheint es umso wichtiger, dass Betroffene, etwa im Kontext einer Verhaltenstherapie, lernen können, sich mit ihrem Leiden auseinanderzusetzen und umzugehen.

Der US-amerikanische Autor Andrew Solomon hat die Reflexion auf sein eigenes depressives Leiden zum Ausgangspunkt für ein Sachbuch genommen. "Saturns Schatten" wurde ein Bestseller, auch dank Solomons persönlicher Schilderungen.

Heute hofft er, eine pragmatische Perspektive auf diesen Aspekt seines Lebens einnehmen zu können. Er sagt: „Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich traurig sein kann und unruhig, aber ich kann mir sagen: Okay, im Moment fühle ich mich zwar schrecklich, ich fühle mich traurig, aber damit hat es sich auch. Ich habe eine Art Sicherheitsnetz.“

SWR 2020/2021