1995 rollte der erste Castor-Transport ins Zwischenlager Gorleben. Der Atommüll kam damals vom Kernkraftwerk Philippsburg bei Karlsruhe. Schon gegen diesen ersten Castor-Zug gab es Proteste, sie waren noch vergleichsweise gemäßigt.

Bericht von den Ausschreitungen

Im Folgejahr änderte sich. Es ist der 8. Mai 1996 – die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl liegt ziemlich genau 10 Jahre zurück. Die Stimmung ist aufgeheizt, als nun die ersten Atommüllbehälter aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Gorleben ankommen. 19.000 Polizisten sichern den Transport.

Statements von Angela Merkel und Jürgen Trittin

Am selben Tag äußern sich in SWF1 in zwei getrennten Telefonaufnahmen Umweltministerin Angela Merkel (CDU) und der Sprecher von Bündnis90/Die Grünen Jürgen Trittin.

31.3.1979 Treckerzug nach Gorleben – Protest gegen Endlagerpläne

31.3.1979 | Ende der 1970er-Jahre gerät das niedersächsische Gorleben nahe der deutsch-deutschen Grenze in den Fokus von Kernkraftgegnern. Denn dort soll ein Entsorgungszentrum für Atommüll eingerichtet werden, mit angeschlossener Wiederaufbereitungsanlage. Gleichzeitig wird der Salzstock unter Gorleben als mögliches Endlager ins Spiel gebracht – von der Bundesregierung Helmut Schmidt und der niedersächsischen Landesregierung unter Ernst Albrecht. Der Protest findet in Form eines Trecker-Zugs statt. Er beginnt am 25. März 1979 im Wendland und endet am 31. März mit einer Abschlusskundgebung in Hannover. Zwischen 50.000 und 100.000 Menschen nehmen daran teil. Zusätzlichen Auftrieb bekommt der Protest durch ein Reaktorunglück beim US-amerikanischen Kernkraftwerk Three Mile Island. | Kernenergie

Epoche der Kernenergie in Originalaufnahmen

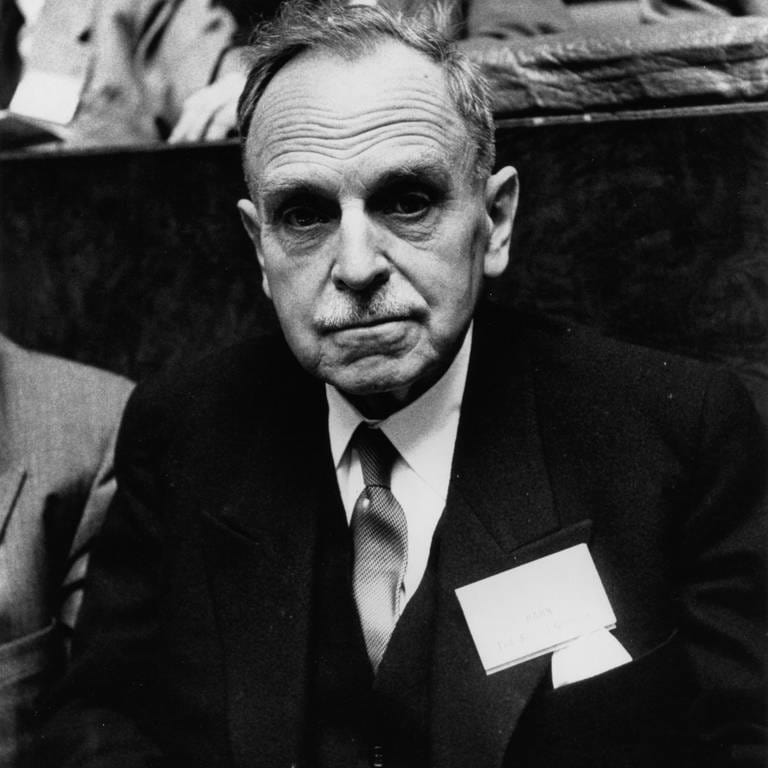

August 1945 "We don't mind about 100.000 Japs": Otto Hahn irritiert über Reaktion eines Engländers auf Hiroshima

August 1945 | Der Chemiker Otto Hahn erfährt vom Atombombenabwurf in Hiroshima als Gefangener in einem britischen Internierungslager. Dort saß er zusammen mit anderen hochrangigen deutschen Naturwissenschaftlern wie Carl Friedrich von Weizsäcker. Später erinnert er sich an diesen Moment im August 1945.

9.8.1945 / 1959 Atombombe auf Nagasaki – Fliegeroberst Cheshire erinnert sich

9.8.1945 / 1959 | Drei Tage nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima flogen drei US-Militärflugzeuge Richtung Nagasaki, morgens kurz nach vier Uhr. Eins der Flugzeuge trug eine weitere Bombe, die Plutoniumbombe "Fat Man". Ein zweites enthielt wissenschaftliche Instrumente. Das dritte war ein Begleitflugzeug mit weiteren Soldaten. Unter ihnen der englische Fliegeroberst Leonard Cheshire. Cheshire sprach auch Deutsch. Jahre später, 1959, erzählt er im Rahmen eines Radiofeatures mit dem Titel "Die Drohung" vom Einsatz über Nagasaki.

Die Bombe auf Nagasaki tötete 22.000 Menschen direkt, zehntausende starben innerhalb der nächsten Monate an den Folgen.

14.8.1947 Otto Hahn über die Entdeckung der Kernspaltung

14.8.1947 | Zuerst hatten die Chemiker Otto Hahn und Fritz Straßmann Zweifel an ihrer Entdeckung der Kernspaltung. Sie experimentierten 1938 mit Uran, dem schwersten in der Natur vorkommenden Element. Dass das Uran in zwei leichtere Atome zerfallen könnte, damit haben die Forscher nicht gerechnet – aber die Beobachtungen ließen keinen anderen Schluss zu. Hahn wurde für diese Entdeckung 1944 der Nobelpreis für Chemie zugesprochen – doch offiziell gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften dies erst nach dem Krieg 1945 bekannt. Sie wollte Hahn nicht in die Verlegenheit bringen, den Preis ablehnen zu müssen, wozu er unter der Nazidiktatur gezwungen gewesen wäre. Zwei Jahre später schildert Hahn dem Journalisten Jobst Klinkmüller, wie er zusammen mit Lise Meitner der Atomspaltung auf die Spur kam. | Kernenergie

Hintergrund und Einordnung der Archivaufnahmen

Atomkatastrophe von Tschernobyl

28.4.1986 Das Reaktorunglück in Tschernobyl wird bekannt

28.4.1986 | Am 26. April 1986 explodierte um 1.24 Uhr Ortszeit einer der vier Reaktorblöcke im Kernkraftwerk Tschernobyl nahe dem Ort Prypjat in der Ukraine. Bei der Explosion wurden radioaktive Stoffe rund 1.200 Meter hoch in die Luft geschleudert. Drei großen Wolken verteilten die radioaktiven Partikel in den darauffolgenden Tagen über Europa. Die Öffentlichkeit war bis zum Abend des 28. April 1986 ahnungslos.

29.4./7.5.1986 Berichterstattung über das Reaktorunglück in Tschernobyl in der DDR

29.4./7.5.1986 | Auch die Medien in der DDR berichteten über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Zunächst die Erklärung des Sprechers des Staatlichen Amts für Atomsicherheit und Strahlenschutz in der DDR vom 29. April 1986. Es folgt ein Gespräch der DDR-Wissenschaftler Prof. Dr. Günther Flach und Prof. Dr. Karl Lagius im Radio DDR am 30. April 1986. Beide Wissenschaftler können die Kritik an der Sowjetunion nicht nachvollziehen. Sie sehen darin eine üble Hetzkampagne des Westens. Anschließend ein Kommentar vom 2. Mai 1986 von Klaus Dieter Kröber zur Berichterstattung der westlichen Medien. Und schließlich die Nachrichten des Berliner Rundfunks vom 7. Mai 1986. Es geht darin um die Absage eines Jugendaustauschs; eine Gruppe Jugendlicher aus Baden-Württemberg hatte die DDR besuchen wollen.

29.4.1986 Erste internationale Reaktionen auf den Reaktorunfall in Tschernobyl

29.4.1986 | Nach Bekanntwerden des Reaktorunfalls in Tschernobyl war das Informationsbedürfnis der westlichen Staaten groß. Das Korrespondentennetzwerk der ARD lieferte Informationen aus allen von der Radioaktivität betroffenen Ländern.

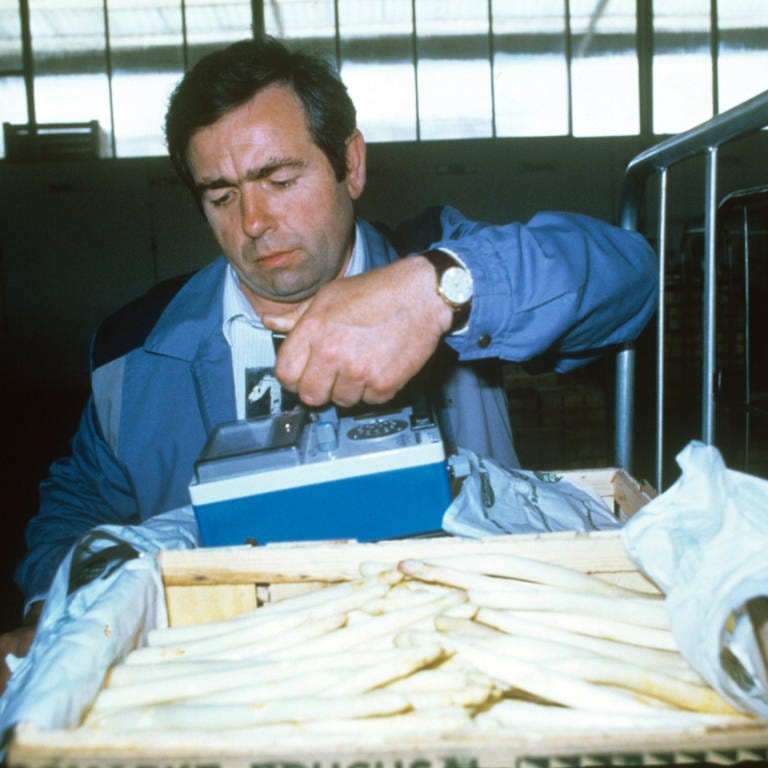

6.5.1986 Was darf man nach Tschernobyl noch essen? Live-Sendung aus Schifferstadt

6.5.1986 | In den zwei Wochen nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl war die Verunsicherung groß. Was kann die Giftwolke anrichten? Es wurde davor gewarnt, bei Regen rauszugehen oder Kinder im Sandkasten spielen zu lassen. Auch Salat und Blattgemüse sollten lieber nicht gegessen werden. Und dann war ja gerade Spargelzeit – darf der Spargel geerntet und verkauftet werden? Am 6. Mai 1986 brachte der Südwestfunk eine Live-Sendung aus Schifferstadt, in der Hörerinnen und Hörer ihre Fragen stellen konnten.

14.5.1986 Stellungnahme von Gorbatschow nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl

14.5.1986 | In der ersten öffentlichen Stellungnahme der Sowjetunion nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl reagierte Michail Gorbatschow auf die Kritik des Westens. Er forderte zur internationale Zusammenarbeit in Kernenergiefragen auf.

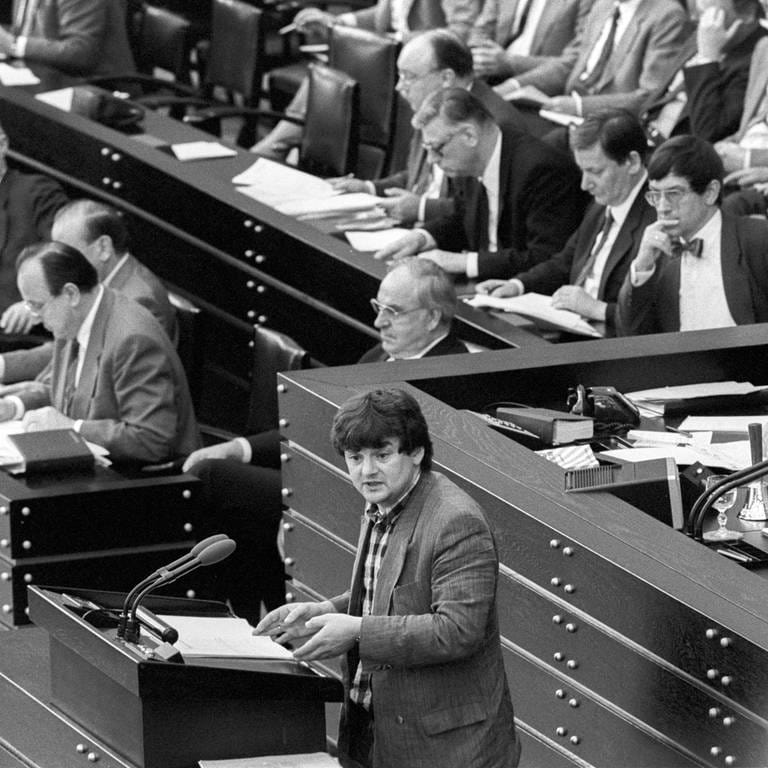

14.5.1986 Bundestagsdebatte zu Tschernobyl und Atomkraft

14.5.1986 | Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist am 14. Mai 1986 Thema im Bundestag. Die Debatte ist für 2 Stunden angesetzt und dauert mehr als doppelt so lang. Sie zeigt, welche Zäsur das Ereignis bedeutete. Auf der einen Seite Union und FDP, die sich durch Tschernobyl nicht davon abbringen ließen zu beteuern, dass in Deutschland die sichersten Atomkraftwerke der Welt stehen und sich auch sonst Umweltprobleme am besten mit Technik lösen lassen – Helmut Kohl spricht gar von umweltfreundlichen Autos. Er meint die mit Katalysatoren. Auf der anderen Seite die Grünen, die sich durch Tschernobyl in ihrer Anti-Atom-Haltung bestätigt sehen, und die SPD, die, wie die Rede des damals noch jungen Gerhard Schröder zeigt, nun auch auf diesen Kurs einschwenkt. | Helmut Kohl: 01:22

18. und 19.5.1986 Demonstration gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf

18./19.5.1986 | An Pfingsten 1986 demonstrieren Zehntausende gegen den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Der Rundfunkjournalist Ulrich Böken war mit dem Mikrofon vor Ort. Sein Rohmaterial zeichnet ein Stimmungsbild der Demonstranten im Taxöldener Forst. | Kernenergie

4.6.1986 Erster Bundesumweltminister: Walter Wallmann vor Amtsantritt im Interview

4.6.1986 | Infolge des Reaktorunglücks von Tschernobyl in der Sowjetunion schuf die Bundesregierung eine neue Behörde: das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Erster Bundesumweltminister wurde Walter Wallmann (1932 - 2013) von der CDU. Ein Interview im Hessischen Rundfunk vom 4. Juni 1986.

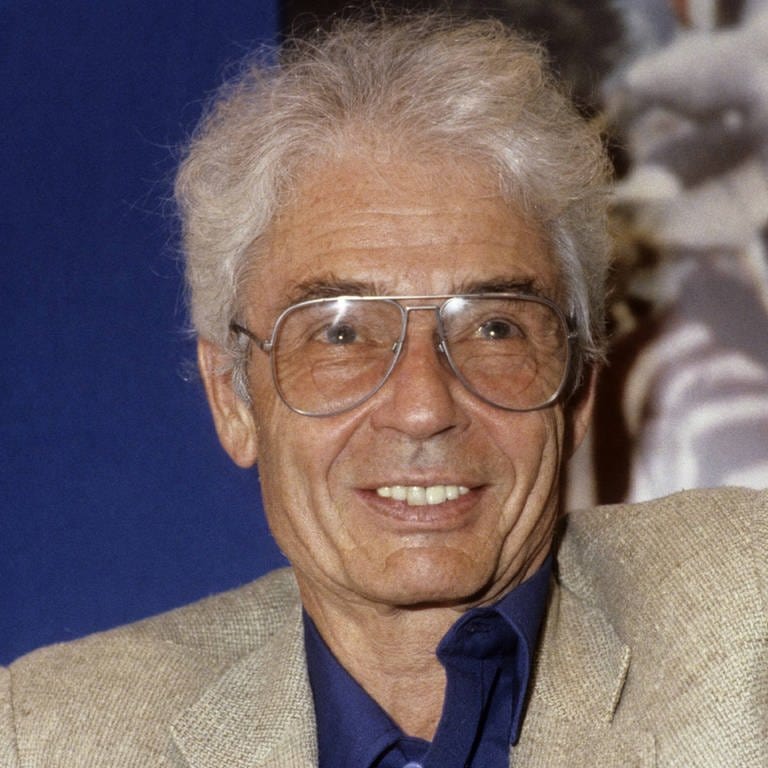

12.12.1986 Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter: Umgang mit der Angst nach Tschernobyl

Am 12.12.1986 gab der Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter ein Interview im NDR. Er sprach über den Umgang mit der Angst nach der Reaktorkatastrophe. Er warnte vor dem Glauben, alle Gefahren mit dem Fortschritt der Technik beherrschen zu können.