Neuordnung im Südwesten nach dem Zweiten Weltkrieg

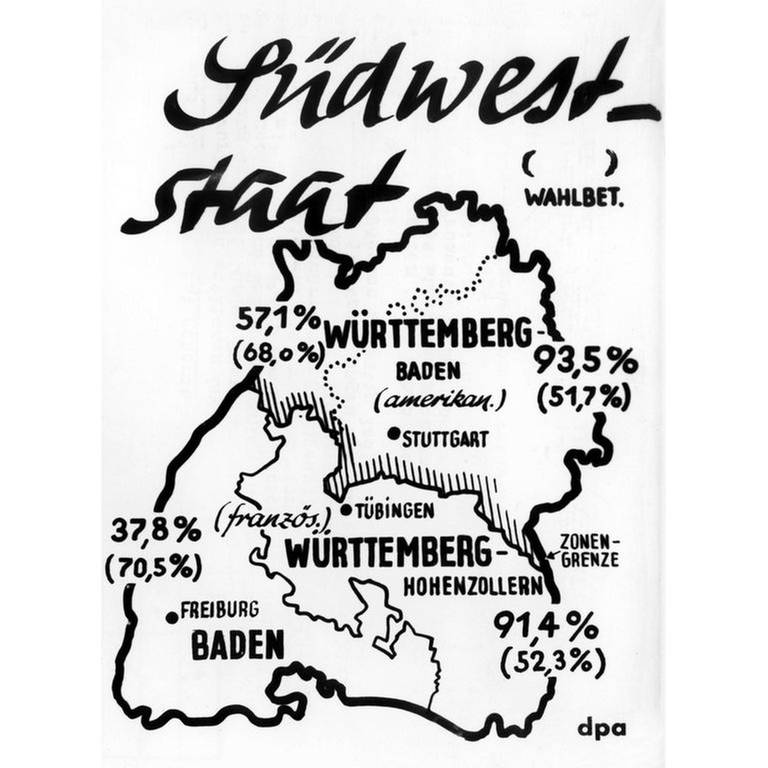

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der frühen Bundesrepublik auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg drei Länder. Diese orientierten sich an den beiden Besatzungszonen:

Die US-amerikanische Besatzungszone wurde zu Württemberg-Baden und umfasste das nördliche Württemberg und das nördliche Baden

Die französische Besatzungszone bestand aus zwei Ländern: Baden, das zu der Zeit aus Mittel- und Südbaden bestand, und aus Württemberg-Hohenzollern.

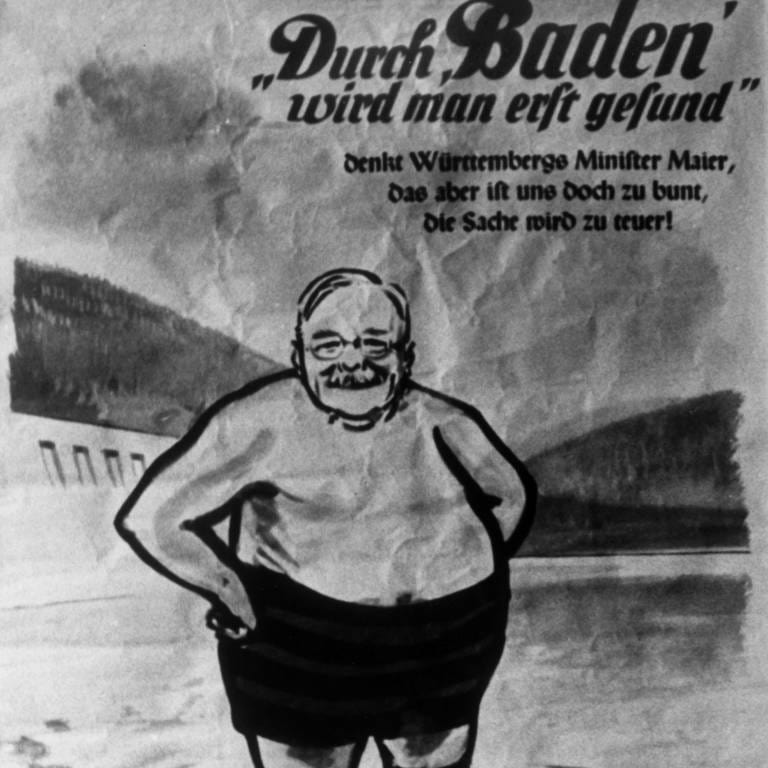

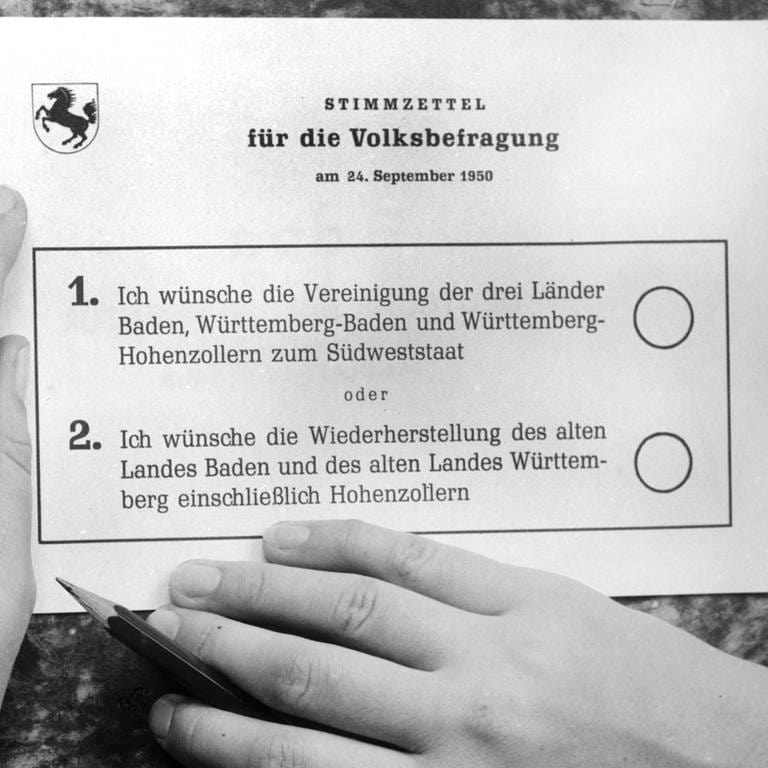

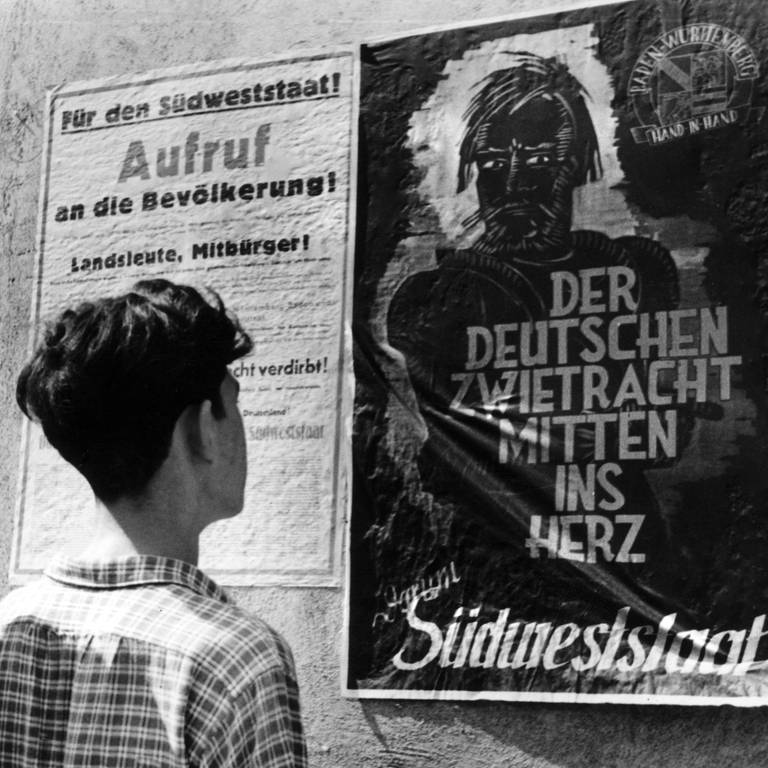

Dies konnte nur ein Provisorium sein. 1948 trafen die Besatzungsmächte in London einen weitreichenden Beschluss: Sie gaben den Ländern die Möglichkeit, selbst Vorschläge für eine mögliche Neuordnung zu machen.

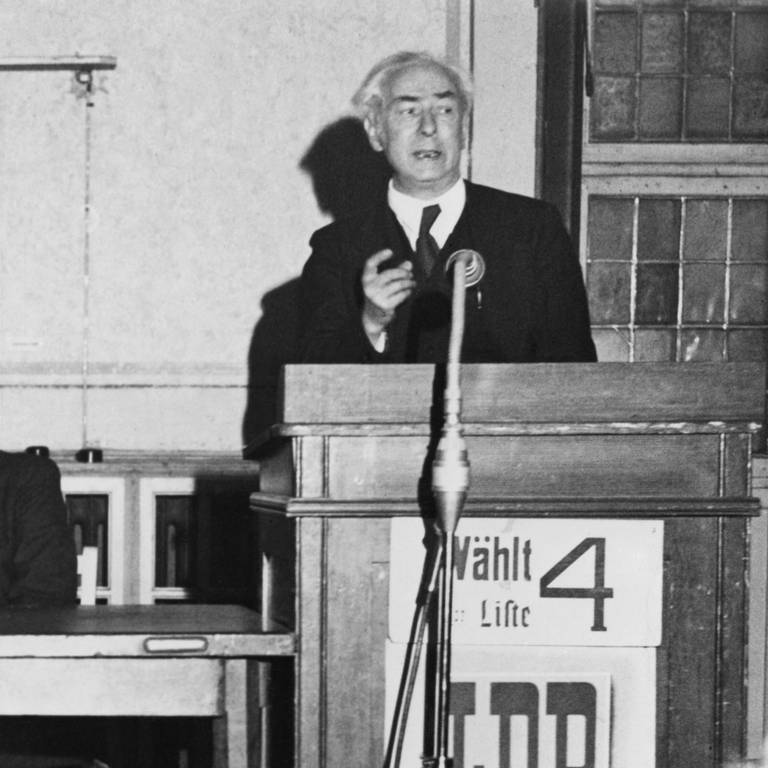

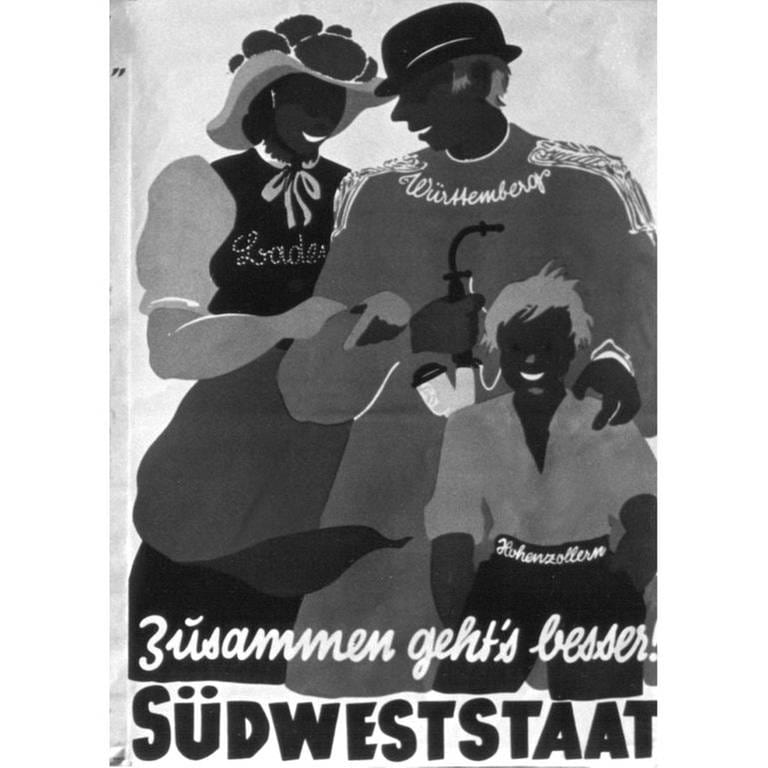

Entstehung des Südweststaats

Am 25. April 1952 wurden Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern in einem Bundesland vereinigt.

Baden-Württemberg: Diskussion um den Namen

Am 19. November 1953 trat die neue Landesverfassung und damit auch der Name des Bundeslandes in Kraft.

Vorausgegangen waren dieser Entscheidung hitzige Diskussionen: Einige fanden den Doppelnamen zu sperrig und verstanden nicht, warum man dem neuen Bundesland nicht einen kürzeren Namen geben kann, zum Beispiel „Schwaben“. Weitere Vorschläge waren „Rheinschwaben“, „Staufen“ oder „Alemannien“.

Die Entscheidung fiel schließlich mit deutlicher Mehrheit für den Namen Baden-Württemberg – damit sich auch die Badener im Namen wiederfinden.