Sie tötet die Haustiere und packt die Koffer, dann geht sie mit den Kindern zur Sammelstelle für die Deportation.

Die namenlose Frau in Julie Otsukas Roman ist japanischer Herkunft und lebt in Kalifornien; die USA sind soeben in den Zweiten Weltkrieg eingetreten.

Eindringlich erzählt Julie Otsuka von diesem verdrängten Kapitel der US-amerikanischen Geschichte.

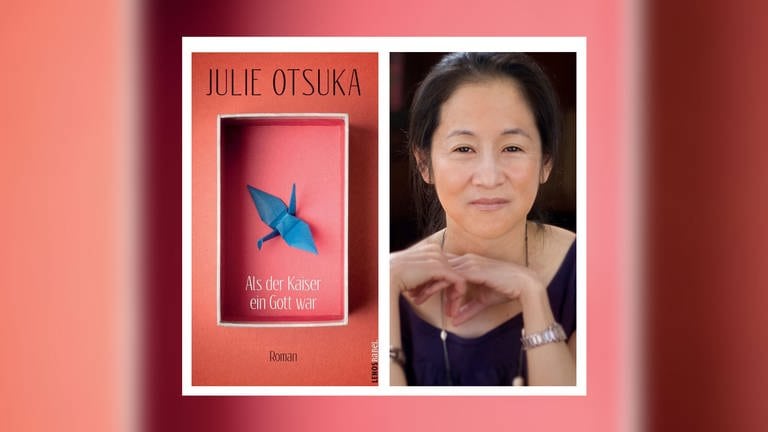

Julie Otsuka ist japanischstämmige Amerikanerin

Julie Otsuka wuchs in Kalifornien auf – auf der asiatischen Seite der USA. Dort leben bis heute die allermeisten Asian Americans, darunter auch viele japanischstämmige Amerikaner, deren Vorfahren seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eingewandert sind. In den USA wollten sie sich ansiedeln, arbeiten und Geld verdienen.

Davon erzählte Julie Otsuka bereits in ihrem erfolgreichen Roman "Wovon wir träumten". Nach dem japanischen Angriff im Dezember 1941 auf Pearl Harbor aber wurden die Japanese Americans in den USA angefeindet und sogar deportiert.

Ein gemütlicher Stadtspaziergang hat weitreichende Folgen

Von diesen Ereignissen erzählt Julie Otsuka in ihrem neuen Roman "Als der Kaiser ein Gott war", der eigentlich ihr Debütroman ist. Otsuka weiß, wovon sie schreibt: Sie selbst wurde zwar erst 1962 geboren, doch hat ihre Familie den Zweiten Weltkrieg in den USA erlebt.

Ein sonniger Frühlingstag im Jahr 1942. Eine Frau läuft durch das Städtchen Berkeley in Kalifornien. Sie hat ein paar Dinge zu erledigen und stößt dabei auf sonderbare Plakate, die überall in der Stadt aushängen. So beginnt der Roman.

Die Bekanntmachung war über Nacht aufgetaucht. An Anschlagbrettern und Bäumen und an den Rückenlehnen der Bushaltestellen. Sie hing bei Woolworth im Schaufenster. Sie hing beim Eingang zur YMCA. Sie war an die Tür des städtischen Gerichts geheftet und auf Augenhöhe an jeden Telefonmast an der University Avenue genagelt. Die Frau wollte ein Buch in die Bibliothek zurückbringen, als sie die Bekanntmachung in einem Fenster des Postamts sah.

Die Familie steht mit ihrer Namenlosigkeit für alle japanisch-amerikansichen Familien

Eine Sammlung visueller Eindrücke, die den Text in nur wenigen Zeilen beschleunigen und schnell auf einen ersten erzählerischen Höhepunkt zusteuern.

Erstaunlich, welch stilistische Sicherheit Julie Otsuka schon in ihrem Debütroman an den Tag legt. Man will wissen: Wer ist die Frau, um die es hier geht? Warum haben Sie ihr und ihrer Familie keinen Namen gegeben, Frau Otsuka?

Die Familie steht in ihrer Namenlosigkeit für alle japanisch-amerikanischen Familien. Oder für alle Familien überhaupt.

Anfangs wollte ich den Leser ein bisschen austricksen und dadurch in die Geschichte hineinziehen. Denn man liest in diesem Buch ja erstmal nur die Geschichte irgendeiner Frau, die ein Plakat studiert. Man weiß nicht, welche Hautfarbe sie hat. Sie ist einfach nur eine Frau, die auf ein Plakat stößt.

Pearl Harbor machte alle Japanese Americans plötzlich zu Feinden

Die Frau ist eine Japanese American, und auf den Plakaten in der Stadt wird ihr im April 1942 mitgeteilt, dass alle Amerikaner japanischer Herkunft innerhalb der nächsten Tage deportiert werden.

Einige Monate zuvor hatten japanische Flieger den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor angegriffen und weitgehend zerstört. Die USA traten daraufhin in den Zweiten Weltkrieg ein.

Japan war der Feind im Pazifik – und alle japanischen Einwanderer plötzlich verdächtig. Die Männer wurden als erstes abgeholt. Jetzt sind die Angehörigen dran: Im ersten Kapitel sehen wir die Mutter nach Hause gehen und dort den Abschied vorbereiten.

Japanische Familien wurden in Sammellagern interniert

Sie tötet die Haustiere, um die sich niemand mehr kümmern kann, und sie packt die Sachen für sich und ihre beiden Kinder.

Das zweite Kapitel erzählt aus Sicht der Tochter, wie die Familie zusammen mit vielen anderen Japanern zuerst in ein kalifornisches Sammellager und dann nach Topaz, Utah gebracht wird.

Topaz war ein Wüstenlager, in dem ausschließlich japanische Familien interniert wurden. Aus Sicht des jüngeren Bruders erzählt Julie Otsuka dann vom Lager selbst. Ein Lager voller Japaner.

Das Vermissen der deportierten Familienmitglieder ist zentrales Moment

Überall meint der Junge, seinen Vater zu sehen, den er sehr vermisst:

Es war das Jahr 1942. In Utah. Im Spätsommer. Eine Teerpappe-Barackenstadt hinter Stacheldraht in einer staubigen Salzsteppe im Wüstenhochland. Der Wind war heiß und trocken, es fiel kaum Regen, und wohin auch immer der Junge den Blick wandte, sah er ihn: Daddy, Papa, Vater, Otō-san.

Denn sie sahen wirklich alle gleich aus. Schwarzes Haar. Schlitzaugen. Hohe Wagenknochen. Dicke Brillengläser. Schmale Lippen. Schlechte Zähne. Unerkennbar. Unergründlich.

Da war er, da drüben. Der kleine gelbe Mann.

Die Autorin jongliert mit etlichen Perspektivwechseln

Schon in diesem Debütroman arbeitet Julie Otsuka gekonnt mit verschiedenen Perspektiven. In den ersten drei Kapiteln begleitet eine personale Erzählerin Mutter, Tochter und Sohn.

Dann erzählen die Kinder aus der Wir-Perspektive von ihrer Heimkehr aus dem Lager. Am Ende kommt der schon früher deportierte Vater zu Wort. Ein literarisches Puzzle, das auch als Selbstermächtigung gelesen werden kann: Wird zunächst noch von den Figuren erzählt, sprechen sie am Ende selbst.

Der Roman hat für Otsuka autobiografischen Hintergrund

In ihrem zweiten Roman hat Julie Otsuka diese Technik sogar noch ausgeweitet. Er heißt „Wovon wir träumten“ und liegt schon seit 2012 auf Deutsch vor. In ihm erzählen junge Japanerinnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Importbräute in die USA kamen, und sie tun dies in einer atemberaubenden Wir-Perspektive.

Diese Wende zum Selber-Sprechen ist auch deshalb so interessant, weil auch Julie Otsukas eigene Familie in die USA eingewandert ist. Und auch ihre Familie wurde im Wüstenlager Topaz interniert.

Ihre Mutter war damals zehn Jahre alt – in etwa so alt wie die Tochter im Roman. Aber über die Deportation wurde in ihrer Familie kaum geredet.

Es ist sehr typisch für Japanese Americans, nicht über den Krieg zu sprechen. Als ich ein Kind war, fiel zuhause ab und zu das Wort "camp". Aber ich wusste natürlich nicht, von was für einer Art "camp" meine Mutter sprach. Ihre Geschichten klangen sehr unbeschwert. Erst später wurde mir klar, dass sie von amerikanischen Konzentrationslagern sprach. Als Kind aber dachte ich, sie würde über eine Art Ferienlager sprechen. Denn alle Elemente eines solchen fanden sich auch in ihren Anekdoten: die Sonne, der Sand, das Anstehen an der Essensausgabe.

Julie Otsuka begab sich auf Spurensuche

Otsuka begann, die Geschichte ihrer Familie zu durchleuchten, und recherchierte auch das Weltkriegsschicksal anderer japanischer Amerikaner.

In ihrem Roman „Als der Kaiser ein Gott war“ fließt beides zusammen. Otsuka musste mit ihren Recherchen fast bei Null anfangen, erzählt sie.

Als ich noch zur Schule ging, haben wir nichts darüber gelernt, was den Japanese Americans in diesem Land wiederfahren ist. Das wurde mit keinem einzigen Satz in den Geschichtsbüchern erwähnt. Wir lasen damals auch keine Bücher von asiatisch-amerikanischen Autoren. Jetzt gibt es da viel mehr. Heute ist es gut, ein farbiger Autor zu sein, denn es werden jetzt viel mehr asiatisch-amerikanische Autoren publiziert. Aber es hat lange gedauert, bis es soweit war.

Otsuka gelingt sprachliche Leichtigkeit

Julie Otsuka arbeitet langsam und gründlich, sagt sie selbst. Bis ein neuer Roman fertig ist, können schon mal zehn Jahre ins Land gehen. Bei der Lektüre ahnt man ihr enormes Fundament an historischem Wissen.

Trotzdem wirken die Texte der heute 57-Jährigen leicht. Nie gerät sie ins Referieren. Schon in ihrem Debütroman "Als der Kaiser ein Gott war" gelingt ihr diese sprachliche Leichtigkeit.

Zudem erzählt Otsuka oft in Aufzählungen, Möglichkeiten, Varianten: was eine Figur gemacht oder gewollt hat oder hätte machen oder wollen können.

Auch dadurch entsteht eine Offenheit, die intensiv wirkt. Denn sie macht die Geschlossenheit der Lager und die Gefangenschaft der Japanerinnen und Japaner noch fühlbarer.

SWR2 lesenswert Magazin vom 12.01.2020 | Buchkritik Julie Otsuka - Als der Kaiser ein Gott war