Ein universelles Gefühl steht im Zentrum

Zwei Menschen verlieben sich, eigentlich sind sie nicht füreinander bestimmt und trotzdem funkt es. Was wie der austauschbare Beginn eines romantischen Hollywood-Streifens klingt, ist in der DDR im Jahr 1973 nicht weniger als eine kleine Revolution.

Denn im Film „Die Legende von Paul und Paula“ verliebt sich nicht irgendwer, sondern der verheiratete Funktionär Paul in die alleinerziehende Mutter Paula. Gegen jede Vernunft beginnen die beiden eine leidenschaftliche Liaison. Die bedingungslose Liebe spielt die Hauptrolle, ein universelles menschliches Gefühl steht im Zentrum des Films.

Trailer: „Die Legende von Paul und Paula“

Versteckte Kritik am Sozialismus

Das scheint zunächst harmlos, hat es aber im politisierten DDR-Alltag, in dem die Grenze zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv verschwimmt, in sich: Der Film handelt vom Träumen, von der Möglichkeit, sich selbst entscheiden zu können und darin das große Glück zu finden.

Der Egoismus der beiden Liebenden, die ihre Gefühle füreinander über die gesellschaftlichen Konventionen stellen, wird von den Zuschauenden deshalb auch als versteckte Systemkritik gelesen, als Plädoyer für mehr Individualität.

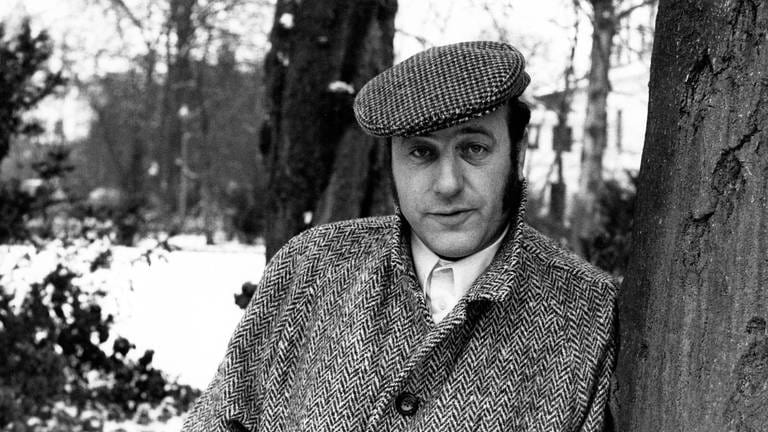

Winfried Glatzeder, der den Paul mimt, erzählt im Nachhinein gar, dass er mit seiner Darstellung gezielt den Sozialismus karikieren wollte: Er habe beim Lesen des Drehbuchs „schon gerochen, dass es eine wunderbare, aggressive Lust ist, diesen Referenten des Außenhandelsministers als Doppelzüngler zu entblättern", sagt er 2021 gegenüber dem MDR. Und weiter: „Mir hat das Spaß gemacht, den Sozialismus auf diese Weise in Frage zu stellen und so eine Figur auf den Boden der Tatsachen zu bringen.“

Erich Honecker gibt grünes Licht – und stellt sich gegen die Partei

Die geladenen SED-Funktionäre sind nach der Premiere jedenfalls nicht amüsiert und versuchen, den Film noch zu verhindern. Doch Erich Honecker gibt persönlich grünes Licht für „Die Legende von Paul und Paula“ – bereits ab dem 30. März 1973 ist er in den Kinos der DDR zu sehen – und wird zum Kassenschlager. Rund drei Millionen Menschen sehen den Liebesfilm.

Ein Dokument des Umbruchs

„Die Legende von Paul und Paula“ passt hervorragend in ein neues Bild der DDR, das Erich Honecker – seit 1971 Generalsekretär und Erster Sekretär des Zentralkommitees der SED – gerade unter jungen Bürgern verbreiten möchte: Weltoffen, mit mehr Möglichkeiten der politischen Teilhabe und verbesserten Lebensstandards, etwa durch neue Wohnungen, soll das Land nach den Ulbricht-Jahren werden.

Es ist in der DDR eine Zeit des Umbruchs, und das ganz wörtlich: Häuser werden abgebrochen, neue gebaut. Bereits der Vorspann des Films zeigt die Modernisierungstendenzen: Da wird zur Musik der „Puhdys“ ein altes Gebäude gesprengt, ein neuer Platten-Rohbau ist bereits im Hintergrund zu erkennen.

Ein poppiger Sound bringt die „Puhdys“ groß raus

Der Sound des Films ist poppig, modern, international. Auch das führt zu seiner großen Beliebtheit unter den Zuschauern.

Komponist Peter Gotthardt hat ihn kreiert, Drehbuchautor Ulrich Plenzdorf steuert die Texte bei, die bis dahin unbekannte Band „Puhdys“ sind für die Umsetzung zuständig und werden über Nacht zu Stars. Hits wie „Wenn ein Mensch lebt“ oder „Geh zu ihr“ sind ab jetzt ostdeutsches Kulturgut.

In der Rückschau erinnert sich Gotthard im Gespräch mit dem MDR daran, dass er damals bewusst nach einer modernen Form für die Filmmusik gesucht habe. Schließlich entschied er sich für Pop: „Also genau das, wovon ich eigentlich keine Ahnung hatte. Ich hab mich dann mit einem Tonband hinters Radio gehängt, alle möglichen Sender gehört – tage- und nächtelang. Am Ende bin ich bei „Slade“ und den „Bee Gees“ gelandet.“

Nach der Ausreise von Glatzeder und Domröse wird der Film nicht mehr gezeigt

Der große Erfolg beim Publikum macht die Hauptdarsteller Winfried Glatzeder und Angelica Domröse zu Berühmtheiten. Auch in der BRD sind sie bekannt, 1975 wird „Die Legende von Paul und Paula“ auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze erstmals im Fernsehen ausgestrahlt.

Zu Beginn der 80er-Jahre verlassen Glatzeder und Domröse die DDR. Insbesondere Glatzeder fasst schnell beruflich Fuß in Westberlin. Fortan wird „Die Legende von Paul und Paula“ im Osten Deutschlands nicht mehr gezeigt, die „Republikflüchtigen“ sollten nicht mehr gezeigt werden.

Zwanzig Jahre nach seiner Premiere erlebt der Film ein Comeback: 1993 kommt er erneut in die Kinos. Auch Angela Merkel kommt zur feierlichen Vorführung. Zum ersten Mal hat sie den Film vor 50 Jahren als junge Studentin in einem Leipziger Kino gesehen. Bis heute zählt er zu ihren Lieblingsfilmen.

Der erneute Kinostart setzt eine zweite Kult-Welle in Gang: „Die Legende von Paul und Paula“ wird jetzt zum Sinnbild für die einsetzende Rückbesinnung und mitunter Verklärung der DDR, der sogenannten Ostalgie.

Nach wie vor ein sehenswerter Klassiker

Doch unabhängig von allen Interpretationsmöglichkeiten ist der DDR-Liebesfilm bis heute ein sehenswerter Klassiker, der die Ambivalenz von Gefühlen in den Mittelpunkt stellt und dabei auch die träumerische Seite des DDR-Alltags anschaulich macht.

„Die Legende von Paul und Paula“ ist auf Netflix und Amazon Prime zu sehen.